Nel linguaggio quotidiano, la parola traumatico è forse uno degli aggettivi più frequentemente utilizzati per descrivere situazioni estremamente spiacevoli o scioccanti per l’individuo. Anche nell’ambito della salute mentale, questo termine viene spesso impiegato per indicare l’impatto doloroso di alcuni eventi stressanti che colpiscono una persona.

Il trauma: uno dei capisaldi della psicoanalisi

Il concetto di trauma è da sempre uno dei capisaldi della psicoanalisi: basti pensare che è proprio da qui che prende avvio la speculazione freudiana sull’origine delle nevrosi, e da qui si è compreso l’impatto profondo che alcune esperienze disfunzionali nell’infanzia possono avere sulla psiche adulta.

Naturalmente, da allora si è fatta molta strada. Le moderne ricerche in psicotraumatologia hanno, in molti casi, validato le teorizzazioni psicoanalitiche sull’effetto delle esperienze avverse nella sofferenza psichica. Ad esempio, è stato dimostrato che l’impatto del trauma sulla vita interiore può essere così profondo da portare modelli psicoanalitici contemporanei – come quello proposto da Clara Mucci – a sostenere che, in tutte le strutture di personalità borderline e psicotiche, l’eziologia del disturbo sia riconducibile a un trauma reale, piuttosto che a un conflitto intrapsichico.

Va detto che anche approcci di altri orientamenti, pur partendo da presupposti teorici differenti, hanno evidenziato quanto l’ambiente influisca profondamente sulla formazione della psiche. La teoria dell’attaccamento ne è un ottimo esempio trasversale: è ormai evidente che cure genitoriali adeguate proteggano la psiche da una quota di sofferenza che, in mancanza, può portare a modifiche profonde e spesso difficilmente reversibili, come nel caso della psicosi.

L’impatto del trauma sulla vita psichica

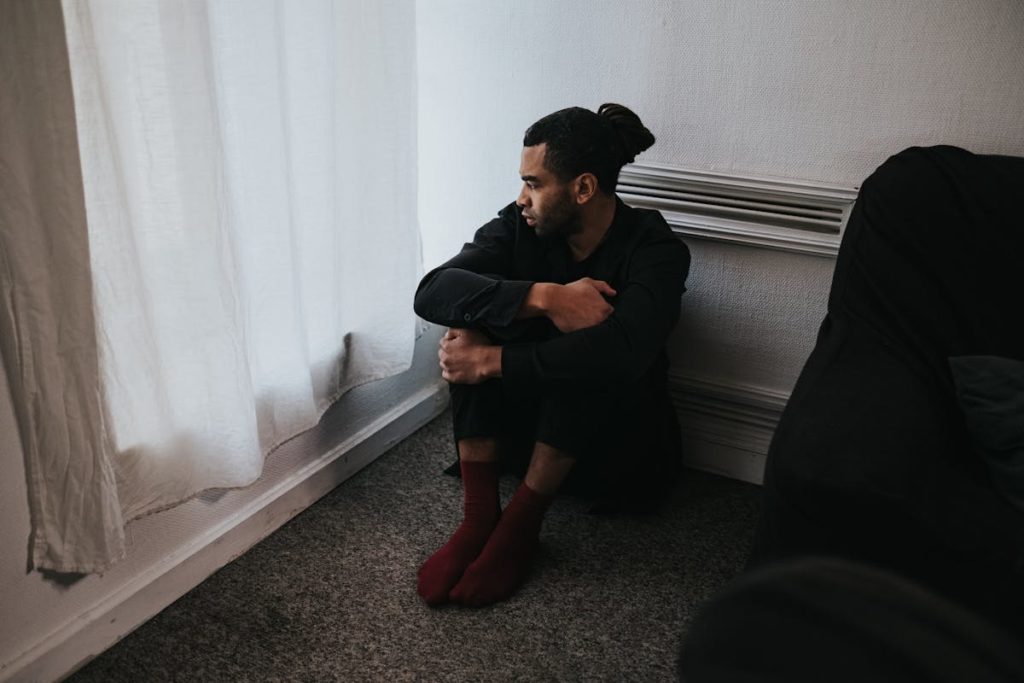

L’impatto del trauma sulla vita psichica è quindi indiscutibile. Tuttavia, è fondamentale prestare estrema attenzione a non considerare automaticamente traumatico qualsiasi evento avverso della vita, pena la perdita di significato del termine stesso. Il trauma, per definizione, è un evento imprevedibile e perturbante: stravolge la quotidianità e cambia radicalmente la prospettiva esistenziale dell’individuo, in un modo che questi non poteva prevedere né immaginare. Che si tratti di grandi catastrofi come guerre o disastri naturali, oppure di esperienze drammatiche come abusi e violenze, è chiaro che la caratteristica del trauma è quella di travolgere le difese dell’individuo. Difese che, per immaturità o per la portata dell’evento, non riescono a far fronte a una realtà che si impone in modo brutale, senza la protezione offerta dall’apparato simbolico.

Gli eventi dolori ma non traumatici

Vi sono, tuttavia, eventi di vita molto dolorosi che non sono traumatici in senso stretto. Episodi come la fine di una relazione significativa o la perdita di una persona cara possono causare grande sofferenza, ma rientrano nel ciclo della vita, e in genere la psiche dispone già degli strumenti per affrontarli. Lo stesso Freud ci metteva in guardia dal confondere l’elaborazione del lutto con la depressione: pur potendo apparire simili a livello clinico, queste due condizioni nascono da presupposti molto diversi. Chi è in lutto soffre intensamente, ma la sua sofferenza è ancorata a un evento riconoscibile, per il quale esiste un’elaborazione psichica. Diversamente dalla depressione, dove il senso di inutilità e la perdita di piacere sembrano insorgere senza una causa chiara, lasciando l’individuo in balia di un vuoto difficile da nominare.

Anche la perdita di un genitore in età adulta, per quanto dolorosa, è in genere un’esperienza per la quale siamo, almeno in parte, preparati. Diverso è il caso della morte di un genitore durante l’infanzia, che può rappresentare uno strappo profondo nel tessuto psichico data la centralità che questa figura ha per la sopravvivenza stessa del bambino. È quindi fondamentale valutare sempre la condizione esistenziale dell’individuo prima di definire un evento come traumatico, per non rischiare di patologizzare gli aspetti inevitabilmente dolorosi dell’esistenza. Se ci riflettiamo bene, qualsiasi individuo deve affrontare nella sua esistenza almeno due grandi lutti, ovvero la morte dei genitori, ed è una condizione inevitabile, a meno che il soggetto non muoia giovane, destino difficilmente desiderabile da chiunque.

L’uso inflazionato del termine trauma

Un uso inflazionato del termine trauma rischia quindi di associare alla psicopatologia esperienze comuni e fisiologiche, seppur dolorose. Un esempio a mio avviso è la “teoria del trauma della nascita” di Otto Rank, psicoanalista contemporaneo di Freud. Affermare che il semplice atto del nascere sia così traumatico da lasciare una traccia indelebile nella psiche del bambino implicherebbe a mio avviso associare in maniera forzata alla patologia un aspetto dell’esistenza di cui tutti abbiamo avuto esperienza, perché insito nella nostra biologia. Sarebbe più corretto riservare il termine trauma a quei casi in cui la nascita è complicata da eventi avversi – come la sofferenza fetale o difficoltà ostetriche – piuttosto che sostenere che il semplice passaggio alla vita extrauterina possa costituire di per sé la base di ogni disturbo futuro.

In sintesi, l’abuso del termine traumatico – molto frequente anche nei contenuti divulgativi sui social – rischia di allontanarci dalla realtà della vita, facendoci considerare “sana” solo la felicità. Pensare di avere una vita disastrosa perché si perde un lavoro o si subisce un lutto è un grave errore, che contribuisce a quella perdita di speranza che è la cifra distintiva dell’ideazione suicidaria, e che accompagna molte forme di depressione.

Abbiamo, invece, una innata capacità di autocura, e molti strumenti psicoterapeutici per sostenere le persone nei momenti difficili. Tuttavia, se non si parte da una dolorosa accettazione dei limiti e delle prove che l’esistenza ci impone, è difficile trovare le risorse per andare avanti nonostante tutto.