PREMESSE CULTURALI, IDEOLOGICHE E SOCIALI DELLA FINE DEL MANICOMIO

Non sono mancate esperienze alternative al modello manicomiale, nel secolo XIX e in parte del XX, e addirittura largamente precedenti ad esso e con esso a lungo coesistenti.

Classico esempio quello di Gheel, nato spontaneamente e con riferimento non a un preciso progetto ma a quel dovere religioso di fornire assistenza al povero infermo, che informava e sosteneva allora le reti assistenziali dei vari paesi europei. Gheel è un paese belga dove nel Medioevo era sorto un santuario dedicato a una santa irlandese lì fuggita, Dymphna. Folle di malati, anche mentali, accorrevano a chiedere la grazia della guarigione, e la popolazione del luogo cominciò ad accoglierli in casa su scala sempre più ampia, fino a realizzare una particolare forma di “terapia di Comunità”, antesignana di orientamenti ben più moderni.

L’esperienza, nata assai prima della psichiatria ottocentesca, ha attirato l’attenzione di questa generando appassionati dibattiti: se il Biffi riteneva che a Gheel si ponesse in atto la vera cura morale, altri sostenevano che Gheel avesse da imparare dai manicomi più che non i manicomi da Gheel.

Il sistema è tuttora ben vivo, ovviamente aggiornato con qualche concessione alla tecnica: dopo una breve osservazione nel locale ospedale, il paziente viene gradualmente inserito in una famiglia, che mantiene una organica collaborazione con l’Ospedale stesso. Un migliaio di pazienti fruisce di questo intervento.

Religiosa anche l’ispirazione del Retreat di York, avviata nel 1796 quasi contemporaneamente all’inizio dell’esperienza di Pinel. Fu voluta dalla comunità quacchera e gestita da William Tuke, un mercante di tè a riposo: non è stata la prima volta nè l’ultima che la singolarità e ricchezza di sfaccettature della sofferenza mentale hanno reso possibile, e persino – in date circostanze – preferibile, l’intervento di un non professionista. Il Retreat era di piccole dimensioni, avendo sede in una villa a tre piani, e nella sua conduzione si evitavano trattamenti coercitivi e violenti: si sottolineava l’importanza dell’autocontrollo e si favoriva l’ingresso dei visitatori. Le regole venivano riassunte in tre parole: moderazione, ordine, legalità. La comunità non cercava di proporre un cambiamento generale e diffuso nei dispositivi di intervento sul disturbo mentale ma si muoveva in un ambito volutamente circoscritto: era infatti nata per i membri della collettività quacchera (Society of Friends), che si volevano protetti da una sorte analoga a quella di una di loro, morta nel manicomio di York.

Nel nome il programma: il Retreat esprimeva di fatto una rinuncia, una fuga romantica precapitalistica dalla anarchia della nascente società borghese –industriale, mirando alla sanità morale e all’autocontrollo degli individui. Anche se si eliminavano i mezzi contenitivi più brutali, l’accento era sempre sul controllo della devianza più che sulla comprensione e cura della sofferenza: l’interiorizzazione della costrizione non preceduta e accompagnata dall’ascolto delle ”ragioni” della follia non la rendeva necessariamente più umana, poichè chiedeva al paziente l’adesione e l’accettazione di una norma per lui impervia. Tuttavia il forte contrasto fra la gestione e l’atmosfera del Retreat e quelle delle istituzioni tradizionali dimostrò che un trattamento più umano era possibile, e ne derivò una inchiesta parlamentare, anche se per una legge organica si dovette aspettare il 1828.

Col tempo gli aspetti originali della struttura divennero più sfumati: le ammissioni divennero aperte ai non quaccheri, e Samuel Tuke, nipote di William, finì col condividere l’impostazione teorica e pratica del “traitment moral” pineliano.

Ma la struttura è tuttora attiva, ispirandosi ancora ai valori originari e propri del credo quacchero: eguaglianza e condivisione – speranza – coraggio – onestà e integrità – cura dell’ambiente – pace e non violenza.

E’ dell’Ottocento la proposta di Conolly del no-restraint system, da lui messo in atto su scala ben più ampia in un Ospedale di Londra, i cui cardini erano: riduzione o abolizione della repressione violenta, sostituita da un tentativo di comprensione dei bisogni del paziente e di una sua graduale rieducazione; introduzione di una prassi lavorativa, con finalità di reinserimento nella realtà sociale. Il no-restraint ha, come era da attendersi, incontrato notevoli resistenze e diffidenze, ben maggiori di quelle opposte al Retreat forse perchè quest’ultimo agiva in ambito molto più circoscritto. In Italia in particolare, se nessuno riteneva il sistema sbagliato come principio, la gran maggioranza lo riteneva di fatto improponibile nella nostra realtà.

Non è da ritenere casuale che sia l’esperienza di Tuke che quella di Conolly abbiano avuto luogo in Gran Bretagna, dove l’eredità culturale dell’empirismo consentiva una difesa meno rigida dell’ordine razionale; nè che in quello stesso paese si sia sviluppato il concetto di comunità terapeutica, evoluzione di quella linea di pensiero e di prassi.

C’è voluto però quasi un secolo perchè questa divenisse maggioritaria. Una radicale e generalizzata trasformazione dei dispositivi di cura richiedeva infatti il confluire, successivamente verificatosi, di una serie di nuovi elementi: il mutare delle richieste sociali al tecnico, l’elaborazione di diverse concezioni della mente e del suo funzionamento, l’acquisizione di nuovi e incisivi strumenti terapeutici. Ciò accade fra fine Ottocento e primi decenni del Novecento.

Si sviluppano allora alcune importanti correnti di pensiero destinate in vario modo a incrinare i concetti tradizionali che avevano retto l’intervento psichiatrico nel mondo occidentale. Cominciamo con la psicoanalisi.

FREUD riteneva il proprio metodo non in grado di curare le condizioni psicotiche che costituivano il campo privilegiato del lavoro dello psichiatra, ma ai suoi occhi l’ostacolo era puramente operativo, costituito da difficoltà tecniche in prospettiva superabili, legate alla impostazione narcisistica della mente psicotica che ostacolava il rapporto fra paziente e terapeuta. Certo non riteneva le psicosi estranee al campo di indagine della psicoanalisi; pensava al contrario che questa potesse dare alla psichiatria il fondamento psicologico che le mancava. Così si esprimeva:

“la psichiatria si occupa bensì di descrivere i disturbi psichici osservabili e di raggrupparli in determinati quadri clinici, ma nei loro momenti di sincerità gli stessi psichiatri dubitano che le loro descrizioni meritino il nome di scienza. I sintomi che compongono questi quadri morbosi sono sconosciuti per quanto riguarda la loro origine, il loro meccanismo e i loro reciproci legami…. Ecco la lacuna che la psicoanalisi si sforza di colmare. Essa vuol dare alla psichiatria il fondamento psicologico che le manca”; “La psicoanalisi sta alla psichiatria come l’istologia all’anatomia”.

Riteneva, è vero, che il suo metodo non potesse incidere sulle idee deliranti, senza peraltro che ciò sminuisse la sua validità teorica: “Noi possiamo comprendere che cosa è avvenuto nel malato, ma non abbiamo alcun mezzo per farlo comprendere all’ammalato stesso…(ma) noi abbiamo il diritto, anzi il dovere di condurre la ricerca senza preoccuparci di un utile immediato. Alla fine… ogni pezzetto di conoscenza si trasformerà in potere, anche in potere terapeutico”.

“Dovrà prima maturare una generazione di psichiatri che sia passata attraverso la scuola della psicoanalisi come scienza propedeutica”.

Il suo auspicio si è infine avverato, anche se solo in parte, poichè non si può affermare che la psicoanalisi sia l’unica incontrastata chiave di lettura del disturbo mentale grave: quella – anzi, quelle psicoanalitiche – sono alcune delle letture possibili, soggette inoltre a integrazioni e feconde contaminazioni su cui non è il caso qui di entrare in dettaglio.

L’avvicinamento delle due discipline è stato comunque lungo e faticoso, soprattutto nel nostro paese, di cui qualcuno ha detto che ha ricevuto la psicoanalisi per annessione, e precisamente quella di Trieste, città che in quell’epoca ha ospitato personaggi come lo psicoanalista Weiss o come Italo Svevo, vivamente interessato alla psicoanalisi; o come lo stesso Joyce le cui opere sono debitrici al messaggio psicoanalitico e comunque partecipano di una comune temperie culturale.

Al crescente interesse nel mondo della cultura non faceva però riscontro quello degli psichiatri: ancora nel 1923 G. Modena, nella sua relazione al 16° Congresso della Società Italiana di Freniatria negava ogni validità alle dottrine psicoanalitiche. Dal canto suo Enrico Morselli, persona tutt’altro che chiusa alle novità, vi dedicava un intero trattato: “La psicoanalisi; studi e appunti critici”; riconosceva l’impatto a livello mondiale di quella che definiva “la marea psicoanalitica” e “la questione del giorno”, meritevole dunque di grande attenzione: “subbietto attraente e ardente”. Tuttavia la considerava con notevole scetticismo, atteggiamento da lui ritenuto positiva caratteristica degli italiani, alieni da “iperbolismi” e fanatismi anche in campo scientifico. Le rimproverava, in particolare, “quel rimescolio di temi scabrosi sui quali la Civiltà, checchè se ne dica, ha fatto bene a stendere un velo”.

Solo tardivamente gli psicoanalisti, un po’ a causa di queste forti resistenze e un po’ per loro ritrosia, sono entrati attivamente nella gestione e cura –in larga parte pubblica – del disturbo psichico grave; non molti anni fa, mentre il cambiamento nella psichiatria pubblica prendeva forma, un prestigioso psicoanalista commentando così il classico raffronto fra “piombo della psicoterapia” e “l’oro della psicoanalisi” così parlava in una chiacchierata amichevole: “per parte mia, credo che continuerò a far l’orefice”. Tuttavia il cambiamento di prospettiva portato dalla psicoanalisi – necessità di capire il sintomo, più che di reprimerlo – ha rappresentato una importante incrinatura nell’ideologia che sosteneva la prassi manicomiale, fino allora legata all’organicismo imperante che aveva portato a ritenere ogni approfondimento psicologico come facoltativo e operativamente non importante.

Un’altra corrente di pensiero decisiva nel porre le premesse del cambiamento è quella fenomenologico –esistenziale: basti ricordare che questa è stata la formazione di Franco Basaglia.

Ancora classico l’approccio di Jaspers, e non distaccato in apparenza da un intento classificatorio: del resto la sua “Psicopatologia generale” (prima stesura 1913 ) è scritta da giovane pienamente inserito allora in ambito medico -accademico, quale assistente del grande istopatologo Nissl. Questi dà il via alla pubblicazione con queste parole: “Io non ci capisco molto; ma pubblicalo, perché mi pare interessante”.

L’opera elenca e ordina una serie di esperienze mentali: coscienza dell’oggetto e del corpo, esperienza del tempo, coscienza dell’Io, stati affettivi…e si potrebbe continuare a lungo. Ma fondamentale è la critica metodologica, l’analisi delle nostre possibilità di cogliere la realtà mentale; l’ambizione dichiarata è fornire al lettore una visione della psicopatologia che sia “reale, non opinioni personali o di moda”.

Necessaria a far chiarezza la distinzione epistemologica fra le varietà di dati, sia psicologici che psicopatologici, basata sui diversi percorsi che vi danno accesso conoscitivo: esperienze interne; rendimenti mentali più o meno misurabili; modalità espressive e mimiche; reazioni somatiche e vegetative concomitanti. L’esperienza interna vissuta dal paziente è l’oggetto centrale della nostra attenzione, però è solo desumibile poiché non possiamo coglierla direttamente.

Alla elencazione dei dati psichici segue una riflessione sulle connessioni comprensibili della vita psichica: la comprensione psicologica è cosa diversa dalla spiegazione causale propria delle scienze naturali (differenziazione ispirata al pensiero di Dilthey). Da qui la distinzione fra i dati psicopatologici dotati di una comprensibilità o derivabilità psicologica, e quelli che invece ci risultano incomprensibili e affidati quindi a una possibile o ipotetica spiegazione causale.

Questa distinzione ha una sua validità, e invita all’impegno di comprensione della manifestazione psicopatologica; tuttavia comporta anche il rischio opposto, di archiviare frettolosamente come incomprensibili connessioni e architetture mentali che invece potrebbero essere accessibili alla comprensione; anche quella psicoanalitica, che Jaspers tende un po’ frettolosamente ad archiviare definendola “comprensione come se”, sintetica e radicale critica del concetto di inconscio.

Importanti dunque le successive evoluzioni del pensiero antropofenomenologico, che hanno allargato l’area del comprensibile.

Infatti negli anni 40-50 Ludwig Binswanger si proponeva, partendo dalla descrizione clinico-psichiatrica di alcuni casi di schizofrenia, di giungere a una comprensione antropoanalitica di essi, collocando i sintomi di “malattia” nel più vasto ambito dei fallimenti dell’esistenza umana, del nostro esser nel mondo. Si rifaceva all’Heidegger di ”Essere e tempo”, che parla di possibilità dell’esistenza di darsi alle sue possibilità, di “afferrarle” ma anche di “mancarle”, di deragliare e misconoscersi. Ad esempio, nel manierismo – rilevabile nella schizofrenia ma non solo – Binswanger ritiene essenziale l’angosciosa, disperata impossibilità di esser sé stessi e insieme la ricerca di un appiglio, di un punto di riferimento in un modello: l’accento esagerato posto su questo modello vuol nascondere la mancanza di una “patria”, l’insicurezza verso il mondo e le minacce che incombono sull’esistenza. Mi si permetta un salto di mezzo secolo per rilevare che questo concetto sembra fornire la base per quello di “residenza emotiva” che è da tempo un importante riferimento per l’operatività delle nostre strutture residenziali.

Lo stesso Heidegger nel ’59 si confrontò direttamente con lo psichiatra Boss nei c.d. Seminari di Zollikon, esprimendo la sua critica di un approccio scientistico alla mente e alle sue sofferenze.

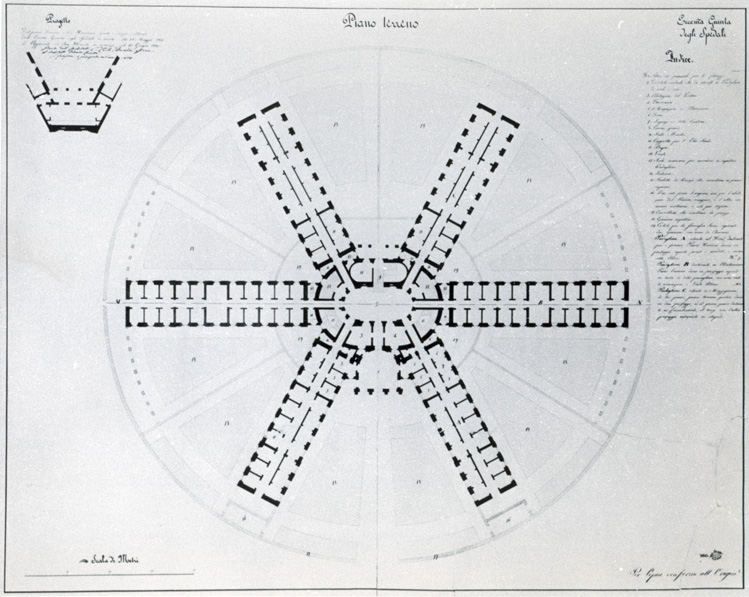

Il pensiero fenomenologico esistenziale, con l’accento posto sull’esperienza interna, patologica o meno, e sul senso condivisibile di essa, è stato dunque a sua volta fonte di una visione sempre più critica nei confronti di una gestione della sofferenza mentale attenta ai comportamenti e al loro controllo più o meno umanitario, e dimentica della fondamentale unitarietà dell’esperienza umana, patologica o meno. La ricerca del senso umano ed esistenziale del sintomo fa parte di un approccio che, senza negare il suo possibile carattere patologico, fa oggetto di una riflessione trasversale mente “sana” e mente “malata”, qualunque cosa questi termini significhino. Ciò ha potentemente contribuito a contrastare quel movimento scissionale che tende a considerare il folle come estraneo alla comune umanità, definendolo fra l’altro col termine “alienato” così vicino al termine “alieno”; movimento scissionale che aveva trovato la sua espressione plasticamente fisica, anche architettonica, nelle strutture manicomiali.

Psicoanalisi e fenomenologia hanno contribuito a chiarire, in parte neutralizzandole, le radici della nostra paura della follia: ad aiutarci a sfuggire alla tesi che il male si nasconda selettivamente nelle condizioni sociali di stranierità, o in quelle psicopatologiche e cliniche di follia (Borgna).

Complicati, a tratti tormentati (fin dalla citata espressione di Jaspers) i rapporti fra i due indirizzi, così accuratamente delineati da Carmelo Conforto nel suo “Binswanger e Freud quando si scrivevano”. La diffidenza di Freud non riguardava tanto e solo il pensiero fenomenologico-esistenziale quanto l’approccio filosofico in toto. Fra parentesi, può esserci del vero nel suo paragone fra delirio paranoico e sistema filosofico; ma (penso io) analogo paragone si può azzardare con una teoria scientifica: basta ricordare l’involuzione psicopatologica del pensiero di Reich; e si veda “La conoscenza totale” di Rossi Monti, che indica come sia nell’intuizione delirante che nella scoperta scientifica o nella formulazione di una teoria si verifichi una sorta di illuminazione che svela una serie di rapporti ordinati in una costruzione coerente. Quel che differenzia fondamentalmente le due esperienze è la pretesa totalizzante del paranoico, contrapposta all’umile realismo del ricercatore che riconosce la parzialità e provvisorietà del proprio sapere (ma un pizzico di paranoia può esser utile a imporre una scoperta all’attenzione della comunità scientifica).

Peraltro, ancora Conforto ci ricorda che Freud ha più volte citato Nietzsche con rispetto e riconoscendo alcune affinità, anche se rivendicando una superiorità epistemologica del proprio pensiero, meglio fondato su dati esperienziali e verificabili (ma fino a che punto? Lo statuto scientifico della psicanalisi è ancora in discussione).

Nell’interessantissima corrispondenza fra Binswanger e Freud propostaci da Conforto emergono fin dai primi anni differenti impostazioni di pensiero pur nell’ambito di un rapporto personale fatto di affetto e di stima reciproca. Il primo rimprovera al secondo un approccio obbiettivante che soffoca la dimensione antropologica, e lo invita ad approfondire il concetto di interpretazione nell’ambito di una riflessione non solo clinica sull’ermeneutica, costruendo un ponte fra il proprio pensiero e quello di Dilthey che tanto ha influenzato Jaspers. Binswanger rimane tuttavia uno psichiatra con debiti non sempre lineari con il pensiero di Husserl e Heidegger, e riconosce il valore dirompente della psicoanalisi, sia sul piano culturale che su quello clinico, con parole che conservano oggi piena validità: “Io non l’utilizzo (la psicoanalisi) che in caso di indicazioni precise: tuttavia ne faccio uso in tutti i casi per la comprensione dei miei malati”.

Freud da canto suo ha attribuito a Binswanger una posizione conservatrice, che rifiuta di riconoscere i fondamenti istintuali di attività psichiche “superiori” come la religione e l’arte.

Le differenze fra i due indirizzi non sono marginali, ed essi hanno seguito percorsi differenziati ma tuttavia capaci di confrontarsi ed integrarsi, a tratti confluendo come in certe scuole attuali. C’è fin dall’inizio una parentela fondamentale, come indica D’Ippolito citata da Conforto: sia Freud che Husserl propongono l’intenzione come significazione definitoria dello psichico. Non credo che i termini “intenzione” e “senso” siano esattamente sinonimi: ma certo entrambi includono quel concetto di direzionalità che informa la mente e i suoi contenuti.

Ma forse fra gli approcci che hanno posto le basi della rivoluzione psichiatrica il più incisivo è stato quello politico – sociologico, non per una qualche supremazia teorica ma per il suo impatto su una opinione pubblica anche, e forse soprattutto, non specialistica. Mi riferisco principalmente alla scuola di Francoforte, che ha fornito la base culturale alla c.d. antipsichiatria sviluppata da autori come Laing e Cooper.

Non mi sento in grado di sintetizzare il pensiero di Theodor Adorno: è più alla mia portata una serie di citazioni da “Minima moralia”:

“Il pensiero che uccide suo padre, il desiderio, è colpito dalla nemesi della stupidità”

“se fosse possibile qualcosa come una psicoanalisi della cultura – tipo di oggi, se l’assoluto predominio dell’economia non irridesse a ogni tentativo di spiegare lo stato delle cose a partire dalla vita psichica delle sue vittime, e se gli psicoanalisti non avessero da tempo pronunziato il loro giuramento di fedeltà a questo stato di cose, un’indagine di questo genere potrebbe dimostrare che l’odierna malattia consiste proprio nella normalità”

“Il principio del dominio umano, dispiegandosi ad assoluto, ha rivolto la sua punta contro l’uomo come contro l’oggetto assoluto, e la psicologia ha contribuito ad acuire quella punta. L’io, la sua idea –guida e il suo oggetto a priori, si è sempre trasformato, sotto il suo sguardo, in non-esistente”.

“La psicologia…le fornisce (alla società dello scambio) le armi per trasformarlo tanto più in oggetto e per sottometterlo definitivamente”.

Quanto a MARCUSE, il suo indirizzo è più nettamente politico in senso militante, e ne ha fatto uno degli eroi eponimi della contestazione, esaltante la triade “Marx, Mao, Marcuse” (qualcuno se la ricorda).

Da: “l’uomo a una dimensione”:

“Il rifiuto intellettuale ed emotivo di allinearsi sembra un segno di nevrosi e di impotenza” .

“In questa società è il razionale, piuttosto che l’irrazionale, che diventa il più efficace veicolo di mistificazione”.

“Fino ad oggi la funzione storica della Ragione è stata anche quella di reprimere e persino distruggere l’impulso alla vita, a vivere bene, e a vivere meglio”.

Antiautoritarismo dunque; vitalismo e primato del desiderio; diffidenza verso una razionalità che può divenire strumento repressivo; diffidenza non solo verso la psichiatria ma anche verso la psicologia e la stessa psicoanalisi, alla quale pure Adorno riconosce di dovere qualcosa ma che accusa, come dire, di tradimento, di rinunzia alle proprie potenzialità liberatorie in una sorta di intesa perversa con il potere.

Si tratta in parte di posizioni estreme, che ci siamo lasciati alle spalle; la psicoanalisi – magari anche in risposta a queste critiche – ha dimostrato, fra l’altro con personaggi come Petrella e Conforto, di esser capace di uscire da una vera o presunta torre d’avorio, sporcandosi le mani con la “psichiatria pesante”. Ma le posizioni estreme, se prima o poi vanno relativizzate in una più meditata riflessione, tuttavia storicamente si sono dimostrate idonee a rompere situazioni incrostate e ad avviare un reale cambiamento.

Sull’onda di queste grandi correnti di pensiero, nei decenni 50-60 vengono prodotte opere importanti che fanno ampiamente breccia nel mondo culturale, specialistico e no.

Hollingshead e Redlich, uno sociologo e uno psichiatra americani (anche se Redlich è nato e ha studiato a Vienna) hanno esposto in “Classi sociali e malattie mentali” i risultati di un’ampia ricerca che mostra una evidente correlazione fra disturbo mentale diagnosticato e condizione di povertà e degrado sociale. C’è da dire che ciò non avrebbe affatto stupito i fondatori delle prime istituzioni pre-psichiatriche e psichiatriche: esse erano esplicitamente rivolte agli strati più sacrificati della popolazione. Ma nei secoli XIX e XX questa realtà, che pure saltava troppo agli occhi per poter essere ignorata, tuttavia tendeva a restare in penombra agli occhi degli psichiatri, impegnati più o meno consciamente a difendere una propria immagine professionale e tecnica, incompatibile con compiti che potevano apparire puramente socioassistenziali. Ricordo che nel corso di un intervento di Franco Basaglia nella sede della Clinica delle Malattie Nervose e Mentali di Genova, il Direttore dell’Ospedale Psichiatrico ha criticato il taglio a suo dire troppo “filosofico” e “sociologico” della relazione, dicendo: “ma insomma, siamo medici!”.

Altro riferimento classico l’opera di Foucault, “Storia della follia nell’età classica”, la cui impostazione esplicitamente metteva fra parentesi i dati clinici per rivolgersi invece ai dispositivi assistenziali-repressivi, delineando il contesto politico, sociale, economico, ideologico e culturale nel quale si erano formati e accresciuti.

Anche il sociologo Goffman non si occupava del dato clinico nel suo “Le istituzioni totali”, una impietosa analisi della vita interna delle istituzioni e delle strategie di sopravvivenza messe in atto dagli internati: mostrava la sostanziale somiglianza l’una all’altra di tali strutture – manicomi, carceri, collegi, perfino caserme – qualunque fosse il target cui si rivolgevano.

Quest’opera ha fortemente ispirato il pensiero di Basaglia.

Il tutto nell’atmosfera del secondo dopoguerra con la fine e radicale condanna dei totalitarismi di destra e la critica, dapprima minoritaria, di quelli di sinistra con l’eccezione del maoismo, anzi a lungo idealizzato perché la “rivoluzione culturale” è apparsa non come una lotta interna al gruppo governante ma come una affascinante rivoluzione permanente di tipo vagamente trozkista e veramente democratica, in cui il popolo tiene sotto scacco gli organismi del potere: “sparate sul quartier generale”. Ciò si inseriva, concorrendo ad alimentarli, negli orientamenti antiautoritari coagulatisi nel ’68 e in quel che ne è seguito, col conseguente rifiuto anche di quel manicomio che, non dimentichiamolo, i suoi fondatori ottocenteschi avevano definito “petit gouvernement absolu”. Fra l’altro, le immagini ancora fresche dei lager contribuivano a rendere intollerabili quei tratti – limitati ma reali – comuni ad essi e al manicomio.

Le prospettive di cambiamento si sono fatta strada in qualche modo, e lentamente, anche nell’Ospedale Psichiatrico di Quarto e in quello di Pratozanino, dove operavo negli anni ’60, ma dove il personale medico e paramedico manteneva un orientamento di forte scetticismo nei confronti di ogni movimento innovativo: fra i medici l’obiezione più frequente era “ma io sono organicista”: dunque l’organicismo dai tempi di Griesinger era divenuto, da speranza, alibi per una passiva accettazione dell’esistente.

Alcuni colleghi di formazione psicoanalitica hanno operato in quegli anni, e per periodi di solito brevi, nei nostri manicomi: ma in una situazione di sostanziale isolamento e diffusa svalutazione della loro capacità operativa, ritenuta come mancante di concretezza e di utilità pratica, in quanto mal sostenuta da teorie discutibili e comunque inadeguate al contesto. Tre di loro hanno operato in quell’epoca a Pratozanino: due si sono in qualche modo adeguati alla prassi corrente finchè hanno potuto, tenendo per sé la propria formazione e riservandosi di metterla in opera in contesti più propizi; il terzo ha tentato invece di metterla a disposizione allargando la comunicazione fra gli operatori e fra questi e i degenti, ed è andato incontro a un deciso ostracismo: si è messo in urto con la Suora caporeparto, braccio armato della Direzione, ed è stato prontamente trasferito. Non lo abbiamo difeso.

Possibili nostre motivazioni? Tante e diverse. Timore di sanzioni; vissuti di inadeguatezza tecnica e personale di fronte agli impegnativi compiti proposti da un cambiamento; risposta difensiva contro le posizioni antipsichiatriche estreme, che negavano il disturbo riducendolo a problema politico e svalutavano a priori ogni nostro possibile intervento. Una giovane assistente sociale, proprio una ragazzina, mi diceva: “i ricoverati non hanno bisogno di te, hanno solo bisogno di non stare qua dentro”.

Minori ma reali anche le difficoltà della psicoanalisi nel farsi strada anche nell’ambiente accademico: nella Clinica delle Malattie Nervose e Mentali di Genova si invitava a prudenza nell’accoglierne gli orientamenti, e qualche suo esponente particolarmente battagliero veniva isolato. Solo nel corso degli anni 60 l’indirizzo psicoanalitico avrebbe gradualmente ottenuto piena cittadinanza fino a diventare infine egemone nella Clinica psichiatrica resasi autonoma dalla neurologia, ma non senza reciproche incomprensioni iniziali e non solo. Mi si permetta un aneddoto. Il Direttore della Clinica delle Malattie Nervose e Mentali, nell’inviare un paziente a psicoterapia: “le presento il Dr X, che la curerà; e se non la guarisce lo licenzio”. Dr X (pur riconoscendo che la battuta è scherzosa e non malevola, perfino affettuosa): “Professore, io questo paziente non lo prendo; il trattamento sarebbe minato fin dall’inizio”. Direttore: “Mah, voi psicoanalisti siete strani!”. Questo breve dialogo in qualche modo ricorda quello fra Jaspers e Nissl: due linguaggi profondamente diversi si incontrano, certo con reciproco rispetto ma con grosse difficoltà di comprensione destinate a portare alla divisione fra la Neurologia e una Psichiatria che si andava trasformando.

Ma la riforma psichiatrica, pur matura sul piano culturale e ideologico, non avrebbe potuto trovare attuazione senza il verificarsi di altri due fattori molto concreti e decisivi sul piano operativo.

Il primo è stato il diminuire del pauperismo e il crescente strutturarsi del welfare, per cui i trattamenti pensionistici e l’assistenza sociale e sanitaria pubblica hanno progressivamente reso superflua la grande istituzione, che aveva per secoli costituito una sorta di primitivo e indifferenziato servizio sociale: va ricordato che la sua funzione non è mai stata soltanto repressiva ma anche assistenziale. Essa è quindi divenuta gradualmente, e ben prima della sua formale abolizione, un “fossile”, come qualcuno (mi pare Michele Risso) ebbe a definirla durante il ricordato incontro con Basaglia.

Ultima ma non ultima, la scoperta e l’ampia utilizzazione dei psicofarmaci, che ha letteralmente rivoluzionato il trattamento del disturbo mentale. Come sappiamo, essi a volte risolvono il quadro morboso, a volte si limitano a smorzarne gli aspetti più clamorosi e disturbanti; anche in questa seconda ipotesi, creano certamente i presupposti per una gestione più umana ed elastica del disturbo mentale: rendendola fra l’altro possibile in sede extraistituzionale, e consentendo dimissioni che un tempo sarebbero state impensabili.

La benvenuta crescita dell’arsenale farmacologico è tuttora in corso, nell’ambito di quel generale sviluppo delle neuroscienze che tende, in una nuova oscillazione del pendolo, a restituire ancora una volta il primato alla psichiatria biologica. Il rischio è quello di un nuovo scientismo, di un nuovo nosografismo (DSM!), di una monocultura farmacologica; c’è da augurarsi che prevalgano gli orientamenti, presenti e significativi, che tendono a una integrazione dei due approcci.

Ma negli anni ’60 la posizione del farmaco nel pensiero innovativo e nella ideologia del cambiamento era molto più umile: quella di un servitore di fatto indispensabile ma di cui si parla poco, e che non si ammetterebbe mai nel salotto buono, quello delle alte riflessioni teoriche.

Nel ’62 Franco Basaglia aveva avviato la sua esperienza goriziana.