Commento alla notizia Adnkronos del 3 dicembre 2016

Questi dati credo vadano considerati dopo una riflessione sul confine, abbastanza problematico, fra depressione clinica e tristezza “normale”, che sia legata a una perdita (lutto) o che faccia parte delle oscillazioni dell’umore osservabili, in una misura o l’altra, in ciascuno di noi.

Quando si tratta di rilevamenti statistici, infatti, è preliminare capire che cosa si sta rilevando, soprattutto poi quando ciò ha dei risvolti operativi così significativi.

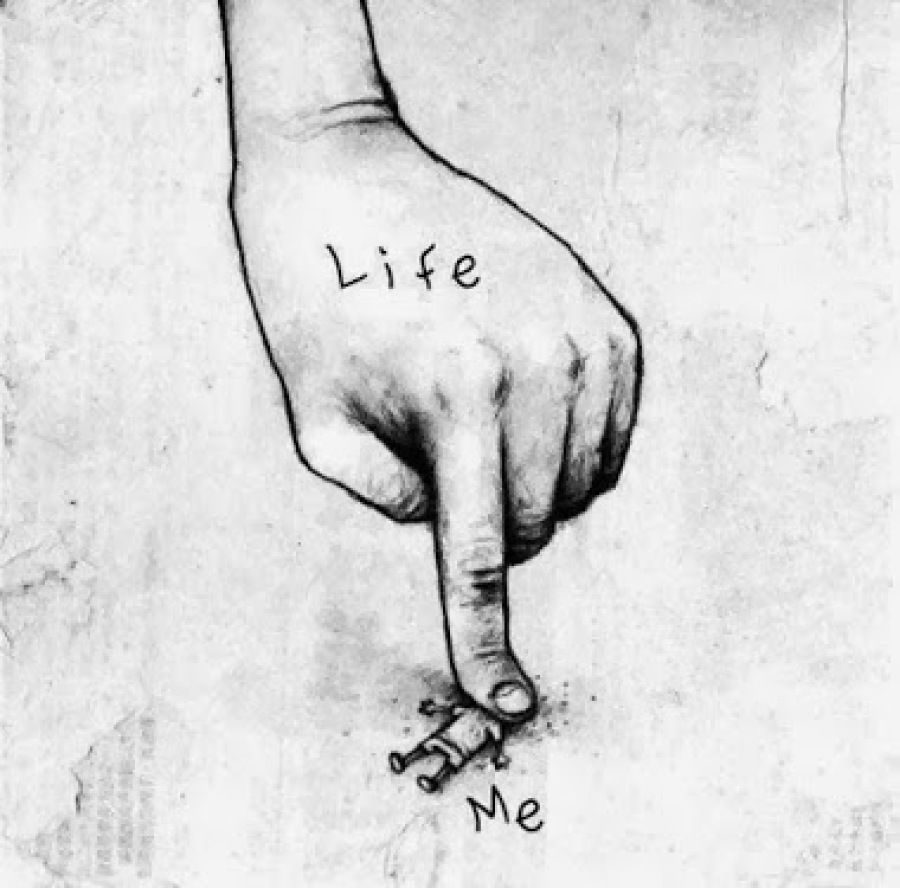

Infatti se da un lato – come ammonisce Mencacci segnalando un drammatico aumento di queste patologie – esiste il rischio di sottrarre agli opportuni trattamenti parte dei pazienti, dall’altro c’è quello di una medicalizzazione del dolore della vita, dando alimento anche al mito dell’onnipotenza del farmaco o comunque dell’intervento tecnico.

Già Freud in “lutto e melancolia” aveva fatto notare la somiglianza dei due stati, riservando però la sua attenzione (coerentemente con la sua impostazione) non tanto a una diagnosi differenziale basata sui sintomi quanto alle dinamiche sottostanti alle due condizioni, abbastanza simili anche oltre alle apparenze.

Questa somiglianza induce a pensare che esse non siano nettamente separate, ma costituiscano un continuum. Certo, ciò può esser sostenibile in linea generale per i rapporti fra salute mentale e malattia; ma lo appare particolarmente nel caso dei disturbi depressivi, proprio per l’affinità del quadro sintomatologico a quello delle reazioni all’avvenimento e del “normale” dolore mentale.

Credo sia sensato oggi rifarci al DSM 5, anche se dobbiamo ben guardarci dal considerarlo “la Bibbia della psichiatria”: fornendo criteri diagnostici ovviamente non “veri” in assoluto, ma consolidati e condivisi, è base insostituibile per la ricerca epidemiologica. Esso invita giustamente a molta attenzione nel delimitare la normale tristezza e il lutto da un episodio depressivo. Fra l’altro, mi pare che abbia in qualche modo cambiato le regole del gioco con una delle innovazioni più rilevanti, separando nettamente i disturbi depressivi dai disturbi bipolari (che ci appaiono più chiaramente patologici). Così si esprime: “Le risposte a una perdita significativa possono includere sentimenti di intensa tristezza, ruminazione sulla perdita, insonnia, inappetenza e perdita di peso, che possono ricordare un episodio depressivo. Benché tali sintomi possano essere comprensibili o considerati appropriati alla perdita, si dovrebbe attentamente considerare la presenza di un episodio depressivo maggiore che si aggiunge alla normale riposta alla perdita.

Questa decisione inevitabilmente richiede l’esercizio di un giudizio clinico basato sulla storia individuale e sulle norme culturali per l’espressione della sofferenza nel contesto della perdita”. Questo problema diagnostico era stato affrontato in passato, in termini diversi, con la pur discutibile distinzione fra depressione reattiva e depressione endogena. Esso può non essere decisivo sul piano clinico – terapeutico, poiché – per fermarci all’aspetto farmacologico – l’uso del farmaco può non essere indicato in tutti i disturbi depressivi, e al contrario può avere qualche utilità in un grave lutto da perdita. Ma l’inevitabile componente soggettiva della diagnosi può rendere problematiche le statistiche epidemiologiche, poichè è possibile che non solo gli addetti ai lavori, ma l’intera collettività tenda oggi a considerare malattia ciò che un tempo si archiviava come riposta normale all’evento: a torto? a ragione?

Il DSM non si ferma a una indicazione generale, ma propone criteri di diagnosi differenziale fra episodio depressivo maggiore e tristezza, fondandoli sulla gravità (almeno 5/9 sintomi), sulla durata (in gran parte della giornata, e per almeno 2 settimane), sulla presenza di significativo disagio. Si tratta, è evidente, di parametri che si dispongono in un continuum: il DSM si sforza di eliminarne la dimensione soggettiva stabilendo dei cut-off che tuttavia sono necessariamente arbitrari. Aggiunge qualche criterio qualitativo: nel dolore sono prevalenti i sentimenti di vuoto e perdita, nel Disturbo depressivo maggiore quelli di umore depresso ed incapacità di previsioni positive; la disforia nel dolore è a ondate e più legata alla perdita, nel Disturbo depressivo maggiore è più continuo; nel dolore l’autostima è conservata, mentre nel Disturbo depressivo maggiore prevalgono sentimenti di indegnità, come Freud aveva rilevato.

Ma mi sembra che queste differenze lascino spazio a una valutazione soggettiva, con conseguente difficoltà di tracciare un preciso confine. Inoltre, come gran parte delle diagnosi psichiatriche, anche quella di depressione (o più precisamente di Disturbo depressivo maggiore) non è che, almeno fino ad oggi, definisca una “realtà” che stia sotto i sintomi, e che questi a un tempo indichino e nascondano; è una categoria che raccoglie un insieme di sintomi associantisi con particolare frequenza e psicologicamente derivabili l’uno dall’altro, tanto da poter legittimamente dire che costituiscono una unità. Per chiarire questo discorso forse un po’ confuso, parafraso Kurt Schneider: non devo chiedermi se “si tratta di una depressione”, ma se “il quadro corrisponde a ciò che io chiamo depressione.” Mi pare che a tutt’oggi neanche le neuroscienze consentano di superare questa impostazione offrendo alla diagnosi basi più certe; ma forse mi sbaglio.

Torniamo all’articolo: non sappiamo molto dell’origine dei dati che ci offre, e ciò rende difficile valutarli. E’ inevitabile che siano stati ricavati da fonti molteplici, almeno a livello del rilevamento clinico del dato; pertanto è difficile che i criteri diagnostici (come abbiamo visto, abbastanza labili) siano stati uniformi. Mi pare quindi che resti aperto il problema: c’è un aumento reale di questa patologia? O si tratta di un maggior ricorso all’aiuto terapeutico? Si diagnostica oggi come malattia quello che potremmo invece definire male di vivere?

MI pare comunque plausibile che, reale o meno che sia l’aumento della patologia depressiva, la si diagnostichi con più facilità per vari motivi: maggiori risorse diagnostico – terapeutiche; maggior ricorso ad esse; benvenuta riduzione dello stigma almeno per le forme meno gravi; ampliamento dei confini di quel costrutto diagnostico che chiamiamo depressione.