Basato sulla relazione per il XXIV Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Psicosomatica (Vicenza, 10-11 ottobre 2013)

L’organizzazione come “persona” e come “corpo”

Quando si pensa ad un’organizzazione si tende a vederla come un sistema architettonico o un macchinismo complesso, dotato di strutture, processi, risorse, obiettivi, tecnologie, gerarchie e del personale che vi lavora.

Ma se si va oltre la superficie e l’apparenza è facile vedere l’importanza del ruolo giocato dalle persone, cioè dal cosiddetto “fattore umano”. “Le organizzazioni – avverte Allcorn – non sono fatte soltanto con mattoni e calce, prodotti e denaro; esse sono fatte anche di persone. Le persone le creano, le fanno funzionare, e le nutrono nei loro cuori e nelle loro menti.

Le persone sono l’aspetto più importante delle organizzazioni, e sono spesso l’aspetto più importante della vita quotidiana di lavoro” (Allcorn, 1992 – traduzione dell’A.).

Non solo l’organizzazione è fatta di persone, ma essa stessa può essere rappresentata come una persona (1), sia pure con le dovute cautele per evitare forme improprie di personificazione dei sistemi e degli oggetti astratti. Dopo tutto sono le azioni degli individui che vi lavorano, i loro pensieri, sentimenti ed emozioni a renderla un “organismo” vivo e dinamico, instabile, carico di passioni – creative ma anche distruttive -, spesso illogico e irrazionale, non così diverso da un essere umano.

Ed il suo stesso funzionamento rivela a volte impressionanti analogie con i processi fisiologici degli organismi viventi e con i disturbi che colpiscono gli individui nelle loro funzioni somatiche e psicologiche.

Secondo Manfred Kets de Vries, uno dei massimi studiosi dell’organizzazione dal punto di vista psicoanalitico, i processi organizzativi sono profondamente condizionati dalle dinamiche emotive e relazionali degli individui, le cui emozioni, fantasie, desideri, conflitti, ansie e difese interagendo con tali processi possono minare la “salute” dell’organizzazione.

Nei suoi scritti egli descrive varie forme di “nevrosi” che possono colpire le organizzazioni, spingendole a funzionare con modalità ossessive, narcisistiche, depressive, paranoidi (Kets de Vries e Miller, 1984), mentre altri autori hanno studiato le organizzazioni “perverse” (Long, 2008), che falsificano il rapporto con la realtà, e quelle “psicotiche” (Sievers, 2006),

che quel rapporto l’hanno più o meno completamente smarrito.

Se può sembrare bizzarro teorizzare del “corpo” di un’organizzazione, si pensi a quanto le cronache politiche e finanziarie siano costellate di metafore di derivazione somato-psichica: dal collasso della borsa alle sofferenze bancarie, dall’isteria dei mercati al fiato corto delle imprese, dai partiti in fibrillazione all’encefalogramma piatto dell’opposizione, il linguaggio corrente rimanda continuamente a una rappresentazione dei sistemi sociali come complessi organismi dotati di un corpo e di una mente.

Nel suo libro dal significativo titolo The Body of the Organization and his Health [Il Corpo dell’Organizzazione e la sua Salute], Richard Morgan-Jones esplora in profondità il legame tra salute dell’organizzazione e salute dell’individuo, costruendo una articolata teoria a cui da il nome di “sociosomatica” e che trae i suoi presupposti da alcuni concetti della psicoanalisi e della teoria sistemica, come quello di “protomentale” e quello di confine del sistema (Morgan-Jones, 2010).

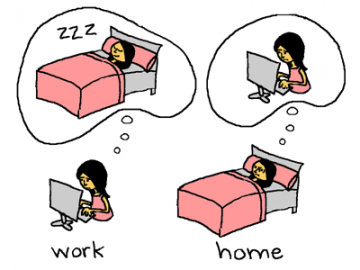

Da questo punto di vista la dimensione fisica, quella psichica e quella sociale diventano in pratica indistinguibili, e in questo continuum psico-socio-somatico le vicende della salute individuale giungono a (con)fondersi con quelle della salute organizzativa: ad esempio quando le richieste dell’organizzazione si fanno pressanti la gestione dei tempi e ritmi di lavoro e l’equilibrio tra lavoro e vita privata possono sbilanciarsi ed interferire con l’orologio biologico e con i processi neurofisiologici di adattamento allo stress, esponendo il corpo fisico del lavoratore e la sua “pelle psichica” (il confine della vita personale, la stessa identità) ad un attacco traumatico da parte della cultura organizzativa. A quel punto è quasi scontato che sarà l’organizzazione medesima, trasformatasi da “casa madre” e contenitore protettivo in un corpo nemico e in agente patogeno, a diventare a sua volta bersaglio di contromisure difensive, automatiche ed inconsce, di natura quasi “anticorpale”, andando incontro a problemi e criticità che potremmo considerare alla stregua dei sintomi di una reazione allergica.

In definitiva, non sarebbe immaginabile applicare i paradigmi della psico-neuro-endocrino- immunologia (PNEI) con relativamente poche varianti anche alla fisiopatologia del “corpo” dell’organizzazione?

Il concetto di “salute organizzativa”

Non è da molto tempo che le organizzazioni di lavoro e le istituzioni sociali vengono studiate dal punto di vista del loro stato di “salute”. Le discipline del business da sempre si sono preoccupate del funzionamento di un’organizzazione in termini di efficienza , efficacia ed economicità nel perseguimento dei suoi obiettivi.

Un’impresa veniva definita “sana” quando produceva merci o servizi di buona qualità e profitti adeguati per la proprietà e per gli azionisti, mantenendo una posizione solida sul mercato e mostrandosi in grado di adattarsi ai cambiamenti. La sociologia, la medicina e la psicologia del lavoro, anche dopo il tramonto del taylorismo più rampante, hanno studiato il fattore umano più sul versante delle politiche del personale, delle gestione delle risorse umane, della leadership, dei sistemi premianti, retributivi e di carriera, dell’organizzazione del lavoro, del reclutamento e della valutazione delle performance, e invece assai meno dal punto di vista della “salubrità” o della “tossicità” dei luoghi di lavoro, se si eccettua l’area abbastanza scontata della prevenzione dei rischi, degli infortuni e delle malattie professionali.

Una dimensione cruciale, che la ricerca dovrebbe ulteriormente approfondire, ci sembra la distinzione tra salute e salubrità. L’esistenza di organizzazioni insalubri, che fanno ammalare le persone che ci vivono e ci lavorano, è abbastanza ben documentata sotto il profilo delle noxae patogene, dai rumori alle polveri, alle sostanze tossiche e, sia pure in termini ancora alquanto vaghi e problematici, allo stress e alle cause di malessere. La stessa cosa si può dire per le fonti di rischio e di incidente.

Il discorso dell’insalubrità ha a che fare con una visione del lavoro tradizionale e relativamente semplificata: come anche Freud sottolineava, il lavoro è sia una necessità di ordine pratico e un obbligo sociale, sia un’esigenza psicologica. Mentre la prima risponde agli imperativi della realtà esterna, che si vorrebbero eludere, la seconda emerge da bisogni provenienti dal mondo interno, che premono per essere appagati. I lavori tossici, pericolosi, frustranti, malpagati in fondo non fanno altro che alzare il prezzo di un conflitto già radicato nella profondità dell’uomo, per cui il lavoro è da un lato una detestabile condanna, ma dall’altro è anche ciò che individua l’homo faber e ne supporta il sentimento di identità e di valore personale.

Il concetto di organizzazione malata o traumatizzata è più difficile da spiegare, se non si assume l’ipotesi – formulata nelle pagine precedenti – che il funzionamento di un’organizzazione abbia molte analogie con quello di una persona. Ma non è così difficile vederne i sintomi evidenti, quando si utilizzi una lente appropriata: ecco allora una scuola in cui è avvenuto un serio incidente irrigidire tutte le procedure, abolire le gite scolastiche, ridurre le iniziative specie se collegabili in qualche modo con l’idea del rischio, funzionando in regime per così dire di “paralisi antalgica” (e di evitamento fobico) proprio come certi pazienti ortopedici; oppure un reparto ospedaliero che dopo un taglio del personale presenta improvvisi picchi di assenteismo, ed episodi di conflittualità o maltrattamenti tra gli operatori o nei confronti dei pazienti e dei familiari, rivelando un quadro di “sindrome da stress post-traumatico” che, come accade negli individui, riattualizza continuamente la “lesione mutilante” subita per poi farla ricadere sugli altri.

Le organizzazioni malate, cioè malnutrite, stressate, deprivate, squilibrate o malgovernate, oltre che sofferenti sono sempre anche disfunzionali, non diversamente da quanto si verifica per il corpo dell’individuo nel quale la maggior parte delle malattie si manifestano per lo più con il dolore e qualche forma di limitazione funzionale.

E ancora, proprio come i pazienti possono creare problemi e rischi per chi vive con loro, così non di rado accade che un’organizzazione malata si riveli anche un luogo insalubre e insicuro per le persone, come le banche che hanno “infettato” la loro clientela di titoli tossici o le compagnie aeree low cost che riducono gli investimenti sulla sicurezza. Occorrerebbe dunque vigilare sulla salute organizzativa per evitare che un’occasionale “malattia” si aggravi e cronicizzi, generando una cultura insieme malata e patogena, in altre parole un’organizzazione malsana, che funziona male ma fa anche ammalare, dove la tossicità non dipende tanto dalla natura del lavoro ma dalla sua organizzazione e dalla natura delle relazioni umane che la caratterizzano.

Una componente rilevante della salute organizzativa è quella che è stata definita “ecologia emozionale”. Come Goleman ha da tempo dimostrato, tra le competenze che un’organizzazione richiede ai suoi membri spiccano in primo piano quelle emotive (Goleman, 1995), ma il profilo desiderato dipende dalla vision e dalla missione di quella organizzazione, dai suoi valori e obiettivi primari, che possono “selezionare” tra le emozioni e gli atteggiamenti quelli più allineati con la propria cultura. L’assetto emozionale consono al ruolo di un’infermiera pediatrica in un ospedale pubblico sarebbe del tutto dissonante ed esposto a rimproveri e ad attacchi svalutativi nell’ufficio sinistri di una compagnia assicurativa privata.

Tre concetti, comparsi tra la fine del XX secolo e l’inizio del XXI, hanno profondamente cambiato lo scenario introducendo nel repertorio delle scienze economico-sociali i presupposti per postulare un nuovo modello di “salute organizzativa”:

1. il contratto psicologico (di lavoro);

2. la responsabilità sociale d’impresa

3. il benessere organizzativo.

1. Il contratto psicologico

Si definisce contratto psicologico l’insieme delle “convinzioni individuali che riguardano i termini di un accordo di scambio tra il lavoratore e la sua organizzazione” (Rousseau, 1995), e che si riferiscono agli obblighi reciproci che ognuna delle due parti – il lavoratore e il datore di lavoro – si aspetta di vedere onorati dall’altra. Il contratto psicologico è essenzialmente un vissuto soggettivo e preconscio, plasmato dall’esperienza che il lavoratore fa della propria organizzazione, a partire dai segnali formali che questa gli invia ma soprattutto dalle dinamiche implicite e informali operanti nel contesto lavorativo.

La mancata comprensione o la violazione sistematica di questo contratto psicologico, da entrambe le parti, mina le basi cruciali del legame tra individuo e organizzazione e genera insoddisfazione, perdita di fiducia, slealtà, inefficienza e malessere. Il clima organizzativo si orienta verso la polarità paranoide caricandosi di diffidenza, ansia e risentimento: mentre l’organizzazione incomincia a trattare le persone come risorse inanimate, impersonali e sacrificabili, queste a loro volta tendono a perseguire il proprio interesse o a garantirsi la sicurezza a spese o ai danni dell’organizzazione, ritirandosi all’interno di un bastione narcisistico o scivolando in una deriva di tipo micro-delinquenziale.

Il contesto è pronto per diventare brodo di coltura per varie forme di patologia lavoro-correlata, individuale o gruppale, dalla depressione al burnout, dal mobbing alla ricerca del capro espiatorio, dall’assenteismo alla propensione per gli incidenti (accident proneness), e tutto il corteo dei disturbi fisici e psichici, acuti e cronici, da stress post-traumatico.

2. La responsabilità sociale d’impresa

Il Libro Verde della Comunità Europea (2001) così la definisce:

“Il concetto di responsabilità sociale delle imprese significa essenzialmente che esse decidono di propria iniziativa di contribuire a migliorare la società e rendere più pulito l’ambiente. Nel momento in cui l’Unione europea si sforza di identificare valori comuni adottando una Carta dei diritti fondamentali, un numero sempre maggiore di imprese riconosce in modo sempre più chiaro la propria responsabilità e la considera come una delle componenti della propria identità. Tale responsabilità si esprime nei confronti dei dipendenti e, più in generale, di tutte le parti interessate all’attività dell’impresa ma che possono a loro volta influire sulla sua riuscita”.

In pratica la responsabilità degli operatori economici non può più limitarsi al perseguimento del solo profitto nel rispetto della legislazione vigente. Inserita all’interno di una più ampia strategia d’impresa, essa contribuisce al rafforzamento di elementi intangibili, ma indispensabili alla sopravvivenza del sistema socioeconomico, come la fiducia, l’identità, il rispetto e la reputazione aziendale. La responsabilità sociale d’impresa non è riducibile ad operazioni di beneficenza o tecniche di marketing. Nonostante assuma il rispetto della legge come suo prerequisito, intende andare al di là del diritto per assumere, consapevolmente e in maniera dialogica, obbligazioni nei confronti dei portatori di interessi interni ed esterni all’azienda.

La responsabilità sociale d’impresa non è un oggetto idealizzato e nemmeno esige una conversione filantropica delle organizzazioni di lavoro: semplicemente riconosce, in una prospettiva del tutto coerente con l’economia di scambio, che l’organizzazione ha obblighi e responsabilità nei confronti della comunità umana e del contesto ecologico in cui è inserita e da cui riceve risorse ed energie per vivere, crescere, produrre ricchezza o benessere e fare profitti. Questo assunto, osservato dalla prospettiva del pensiero di Bion sui rapporti tra contenitore e contenuto, avvicina il concetto di responsabilità sociale d’impresa a quello di relazione “simbiotica”, dove, diversamente dalle relazioni parassitarie, entrambi i membri della coppia si sviluppano traendo un sano vantaggio reciproco dalla relazione (Bion, 1970).

Naturalmente anche troppo spesso le cose vanno in tutt’altro modo e il gioco incrociato delle irresponsabilità – delle organizzazioni verso i loro membri, dei lavoratori a tempo indeterminato verso le giovani generazioni inoccupate o precarie, dei top manager verso le loro stesse aziende, di

tutti quanti verso l’ambiente – può diventare una fonte primaria di tossicità e di malessere, per l’individuo e per la collettività.

3. Il benessere organizzativo

Con questo termine si intende “l’insieme dei nuclei culturali, dei processi e delle pratiche organizzative che animano la dinamica della convivenza nei contesti di lavoro, promuovendo, mantenendo e migliorando la qualità della vita e il grado di benessere fisico, psicologico e sociale della comunità lavorativa” (Avallone, Paplomatas, 2005).

Dunque, la salute di un’organizzazione non può più essere valutata solo a partire dalla qualità del suo funzionamento e dalla sua capacità di produrre i risultati desiderati a costi contenuti, ossia sulla base della sua efficienza, efficacia ed economicità. Queste peraltro imprescindibili componenti vanno infatti necessariamente integrate con la capacità di generare e mantenere il benessere organizzativo, ovvero quel complesso di condizioni che incorpora i due concetti precedenti, il rispetto del contratto psicologico e la responsabilità sociale d’impresa, ma include anche:

– il rispetto della persona (Sennett, 2003)

– la soddisfazione lavorativa (job satisfaction)

– la riduzione dell’ansia e dello stress

– la prevenzione del rischio e del burnout

– il contenimento delle emozioni “tossiche” (come l’invidia, la paura e la rivalità) e del loro impatto sul comportamento organizzativo

– l’attenzione per i costi umani, fisici, emotivi e sociali, dell’esercizio dei diversi ruoli

organizzativi, di leadership come di followership.

Se questi principi possono sembrare scontati per le organizzazioni del welfare (ma in effetti a ben vedere non lo sono affatto), la loro applicazione al mondo dell’impresa e del profitto, cioè alle organizzazioni industriali, finanziarie e del terziario, rappresenta una sostanziale novità, che nella maggior parte dei casi viene subita come un obbligo inevitabile, una sorta di balzello, o addirittura come una minaccia o un corpo estraneo. Come si è detto, da sempre l’impresa si considera sana se è ben gestita, se è produttiva, se cresce e se crea valore per gli azionisti. Ma negli ultimi anni il suo comportamento e quello del suo top management sono diventati una crescente preoccupazione non solo per gli azionisti ma in generale per la collettività.

Il termine governance non si limita più a descrivere la conduzione efficiente di un’azienda in termini di profitto, produttività e controllo dei costi, ma si estende a comprendere una serie di più ampie responsabilità sociali, nei confronti della stessa vita organizzativa come dell’ambiente esterno. Questo significa che manager e dirigenti dovrebbero andare al di là dell’orizzonte ristretto dei loro ruoli e compiti aziendali, dei loro compensi, delle strategie di successione o dell’ottemperanza alle norme, per sforzarsi di comprendere in che modo i loro valori personali, i loro atteggiamenti e le loro azioni influenzino lo “stato mentale” e la salute dell’organizzazione e del personale che dirigono, e come a sua volta tutto ciò abbia una ricaduta sulla collettività locale e globale in cui operano. In sostanza dovrebbero prendersi la responsabilità di creare e mantenere il benessere organizzativo, nell’interesse della loro azienda e della società più ampia.

Da qualche anno, per l’effetto congiunto di leggi nazionali (come il Dlg 81 sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro) e direttive europee, gli argomenti dello stress lavoro-correlato e del benessere organizzativo sono diventati popolari e ricorrenti, a dire il vero tanto più frequentati a parole (nelle migliaia di corsi sul tema così come negli atti delle imprese e delle pubbliche amministrazioni) quanto meno praticati nei fatti. Come segnalato criticamente in una brochure di qualche anno fa dello Studio APS di Milano

“Le iniziative di miglioramento prescritte dalla legge per lo più sono messe in atto in modo adempistico, mentre le indagini offrono dati generici di cui comunque i vertici tengono ben poco conto, prevalentemente per sottolineare che la propria organizzazione in fondo non è collocata così male. Possiamo ipotizzare che si sperimenti in varie forme e con varie intensità una intrinseca difficoltà a considerare in modo più diretto e ravvicinato i malesseri che impregnano il mondo del lavoro in questo periodo, in cui il quadro generale di crisi economico-sociale riversa squilibri, disorientamenti e perdite nei contesti di lavoro quotidiano. Ci si propone e ci si immagina di poterli superare, senza averli neppure attentamente considerati” (Studio APS, 2012).

Una cosa è certa: oggi non è possibile affrontare il tema delle organizzazioni malsane – e quindi della tossicità del lavoro – senza considerare l’ansia e il malessere di chi il lavoro non ce l’ha oppure l’ha perso o ha seri timori e ampie probabilità di perderlo. Ma per evitare di restare sommersi da un argomento di vastità impressionante e dai contorni sempre più drammatici come lo scenario che Rifkin ha denominato “la fine del lavoro” (Rifkin, 1995), ci limiteremo a considerare una prospettiva più circoscritta: la tossicità generata dal lavoro e dall’organizzazione e le conseguenti ripercussioni in termini di ansia, sofferenza, malessere relazionale e patologie somatopsichiche.

Criticità e tossicità organizzative

Nei loro studi accurati sul burnout Maslach e Leiter mettono l’accento su una serie di fattori “tossici” che ritengono di dover ascrivere non tanto alla vulnerabilità delle persone quanto piuttosto al funzionamento malsano dell’organizzazione: in particolare, essi sottolineano il ruolo

– del sovraccarico lavorativo per quantità e qualità,

– delle sperequazioni, dei favoritismi e delle aristocrazie professionali,

– della confusione nel sistema di premi, riconoscimenti e sanzioni,

– dell’esclusione dei dipendenti dalle decisioni e dall’aver voce in capitolo sul loro lavoro,

– del conflitto di valori

– dello scarso senso di appartenenza e solidarietà (Maslach e Leiter, 1997).

Come rileva anche Braidi nel suo libro, significativamente intitolato Il corpo curante (Braidi, 2001), la speciale vulnerabilità all’ansia e allo stress mostrata dagli operatori delle professioni di cura (e in generale d’aiuto) riflette una condizione complessa in cui non è solo il corpo dei curanti ma anche il “corpo dell’organizzazione”, cioè del sistema curante, ad apparire esposto ad agenti patogeni, che possono provenire dall’ambiente esterno, come una sorta di infezione, oppure da quello interno come delle patologie involutive o da auto-intossicazione. Da un’altra prospettiva possiamo osservare come l’organizzazione diventi un luogo particolarmente malsano quando mette i suoi membri in una condizione di conflitto senza via d’uscita tra la nocività del farne parte e il rischio di venirne estromessi.

Il caso dell’ILVA di Taranto, centrato sul drammatico dilemma se sia “meglio morire di fame o morire di tumore”, mostra come la patologia del luogo di lavoro possa acquisire quasi i tratti di una malattia autoimmune, allorché siano le stesse difese organizzative (in questo caso la comprensibile lotta contro lo spettro della chiusura, della distruzione di ricchezza e di posti di lavoro) a rivelarsi lesive per l’organizzazione stessa e per le persone che ne fanno parte.

Non è il caso di considerare qui le molteplici forme di malessere che si possono ritrovare nei diversi contesti lavorativi. Basterà dire che stress, burnout, mobbing, incidenti e patologie varie, pur manifestandosi nella dimensione dell’individuo (che ha certamente la sua parte di responsabilità), vanno peraltro attribuiti in misura prevalente alle componenti malsane dell’organizzazione e della società più ampia a cui questa organizzazione appartiene e di cui è espressione.

Ma se l’organizzazione come tale può diventare agente di sofferenza o incubatrice di malattia, allora è necessario studiarla anche sul piano clinico, o, per meglio dire, utilizzando teorie e strumenti di tipo interdisciplinare che sappiano integrare il punto di vista sociologico ed economico-aziendale con la clinica del lavoro e la psicologia sociale (2).

Tra i vari possibili punti di partenza per un’indagine clinica dell’organizzazione ne abbiamo individuati tre che ci sembrano tra i più significativi per la loro influenza sul benessere del sistema e delle persone:

1. l’ansia e le emozioni tossiche generate nel luogo di lavoro;

2. i conflitti e i dilemmi organizzativi;

3. la leadership.

1. Ansia ed emozioni tossiche nel luogo di lavoro

Tutta la vita organizzativa è percorsa da “ansietà”, inerenti sia la dimensione operativa, sia la dimensione relazionale. La stessa concezione del lavoro è una fonte di ansia, nel momento in cui l’idea di lavoro come produzione di beni o servizi utili sembra lasciare il posto sempre più spesso all’idea del lavoro come costante preoccupazione per la sopravvivenza dell’organizzazione stessa (Borghi e Vianello, 2006).

Senza entrare nei dettagli, possiamo affermare che l’ansia a dosi contenute è inevitabile e non è un’emozione negativa, anzi è utile per la sopravvivenza perché ci mantiene vigilanti nei confronti dei pericoli e degli imprevisti, e consapevoli dell’importanza dei valori e degli interessi in gioco. L’ansia tossica è quella massiva e paralizzante, per lo più non necessaria e dunque evitabile, che si genera da condizioni di eccessiva vulnerabilità e incertezza o da una cronica confusione dei ruoli, dei compiti, dei confini organizzativi e dei meccanismi di assegnazione e regolazione dell’autorità. Le fonti endogene dell’ansia – quelle legate alla personalità e alla storia dell’individuo – sono certamente importanti, ma meno di quelle che dipendono dal sistema organizzativo e dalle sue dinamiche. La consapevolezza di questa origine “sistemica” dell’ansia permette a chi deve governare l’organizzazione di introdurre strategie, pratiche e forme di attenzione capaci di prevenirla o comunque di contenerla entro limiti tollerabili (Perini, 2013).

Altre emozioni che nei luoghi di lavoro si rivelano particolarmente venefiche sono l’invidia, la rivalità, l’avidità, la grandiosità narcisistica, e quel mix emozionale di risentimento, paura e intransigenza che alimenta il biasimo e la colpevolizzazione.

Anche in questo caso rinunceremo per esigenze di brevità ad approfondire le singole emozioni, limitandoci a sottolineare uno specifico processo culturale che tende a potenziarne la tossicità: il loro travestimento, che le trasforma in “virtù” e qualità organizzative positive, e che occultandone o minimizzandone gli aspetti distruttivi li sottrae alla vista ed al controllo. Allora l’invidia diventa normale emulazione, la rivalità una sana competizione, l’avidità una legittima ambizione (“Greed is good” sentenziava Gordon Gekko nel film Wall Street), mentre la dismisura narcisistica nasconde dietro apparenze eroiche la sua tragica vulnerabilità e la “cultura del biasimo” ammanta di serietà e rigore etico la sua sadica predilezione per alcuni tra gli sport più diffusi nelle organizzazioni: la caccia alle streghe e la ricerca del capro espiatorio.

Come per l’ansia, anche in questo caso consapevolezza e disponibilità a confrontarsi con il problema sembrano le sole armi efficaci per depotenziarlo e contribuire a gestirlo.

2. I conflitti e i dilemmi organizzativi

Anche conflitti e dilemmi sono eventi “normali” che fanno parte integrante della fisiologia del lavoro e della vita organizzativa, al punto che in un gruppo o in un’organizzazione che ne apparissero esenti si dovrebbe sospettare la presenza di qualche seria “patologia”. Tuttavia si tratta pur sempre di eventi e processi critici, che possono degenerare e diventare altamente tossici se lasciati a se stessi o gestiti con improvvisazione e superficialità.

I conflitti più frequenti riguardano la diversità dei ruoli e dei compiti organizzativi, a volte tra loro in contraddizione, le relazioni tra capi e collaboratori, tra colleghi, tra settori diversi, e più in generale il conflitto tra dipendenza e autonomia, tra identità e appartenenza, tra desiderio e realtà. Nei contesti sanitari il conflitto centrale è quello che contrappone le ragioni della clinica a quelle dell’amministrazione (o della politica), o, in altri termini, l’attenzione alla salute alla preoccupazione per i costi.

I dilemmi riguardano più direttamente i processi e le funzioni organizzative che non le persone, anche se sono poi queste ultime, interiorizzandoli e diventandone i portavoce, a pagare il prezzo più salato delle mancate soluzioni. Pur non raggiungendo la temperatura emotiva del conflitto, essi sollevano ansia e malessere per il semplice fatto di imporre scelte difficili tra due opzioni nessuna delle quali a prima vista appare così chiaramente la migliore.

Eccone una lista provvisoria:

– eccellenza individuale Vs performance collettiva (team o sistema)

– differenziazione Vs integrazione

– autonomia Vs interdipendenza

– pianificazione Vs emergenza

– aspetti tecnici Vs aspetti sociali

– flessibilità Vs controllabilità (procedure)

– centralizzazione Vs decentramento

– profitto Vs sviluppo

– valore per gli azionisti Vs investimenti

– breve termine Vs lungo termine

– controllo Vs supporto

– crescita Vs stabilità

– innovazione Vs tradizione

– crescita della persona Vs crescita dell’organizzazione

e chissà quanti altri.

Se una gestione consapevole e competente dei conflitti organizzativi mostra di essere in grado di contenere il malessere e promuovere la salute nel contesto di lavoro, rimane aperto tuttavia un interrogativo inquietante: e se, a dispetto delle molte evidenze a sostegno della tesi che il benessere lavorativo torni a vantaggio dell’organizzazione, di fatto la salute di quest’ultima fosse in conflitto con la salute dei lavoratori? E non occorre nemmeno che il conflitto di interessi sia concretamente fondato, un conflitto percepito funziona anche meglio di un conflitto reale.

In tal caso sarebbe ingenuo auspicare una sorta di patto tra produttori sulla base del postulato che il benessere organizzativo sia dopo tutto un buon affare anche per l’impresa; nella migliore delle ipotesi ognuna delle due parti dovrebbe rinunciare a una parte del proprio utile a vantaggio dell’altra, il che oggi sembrerebbe davvero utopistico.

3. La leadership

“Il pesce puzza dalla testa” non è solo un modo di dire. Anche se non tutto ciò che accade in un’organizzazione dipende dalla sua leadership (molte cose, anzi, sono influenzate dalla followership, dal comportamento dei collaboratori), l’evidenza mostra come questa finisca col trasferire nella cultura organizzativa la maggior parte del proprio bagaglio personale: valori, stili, ideologie, aspirazioni, così come difetti, vulnerabilità e tratti patologici.

Diversi anni fa in una grande azienda il gruppo dirigente iniziò a praticare uno stile di leadership molto assertivo, del genere “macho management”; poco tempo dopo era possibile vedere gli impiegati, al momento di prendere servizio ed entrare nel palazzo degli uffici, farsi strada con prepotenza spintonando le colleghe per passare prima di loro.

La letteratura abbonda di casi e di teorizzazioni relativamente alle qualità positive e negative della leadership, e non mancano esempi di leader che si sono rivelati disastrosi per la loro organizzazione e anche per se stessi: capi tirannici incapaci di ascoltare, o inaccessibili e paranoici per timore del confronto con i collaboratori, oppure deboli e insicuri, o ancora seduttori e manipolativi, per non parlare della inesauribile galleria dei narcisisti patologici. A tutti costoro Kets de Vries aggiunge una tipologia speciale, quella del leader “alessitimico”, affetto da una sorta di analfabetismo affettivo che gli permette di non scomporsi nelle situazioni più difficili ma gli rende anche indecifrabili le emozioni, quelle altrui come le proprie, con gli esiti che non è difficile immaginare (Kets de Vries, 1993).

Il rischio di un discorso sulla patologia e sulla tossicità del boss sta nella tentazione di farne un capro espiatorio e di considerarlo unico responsabile di culture malsane che anche altri portatori di interesse (stakeholder) hanno contribuito attivamente a creare: prima di tutto i follower, i collaboratori, che spesso sono legati a quel genere di capo da reti di collusioni inconsce, e inoltre nelle imprese gli azionisti, nella sanità i pazienti e i loro familiari, nelle pubbliche amministrazioni le lobby politiche, e così via.

Il discorso si complica ulteriormente se ci interroghiamo sul rapporto tra patologie della leadership e patologie dell’organizzazione. In altri termini, un top management patologico può far ammalare la propria organizzazione? o viceversa potremmo supporre che un’organizzazione malsana finisca col “selezionare” personalità disturbate per poi metterle al timone?

Di fronte a capi e dirigenti deplorevoli alcune domande appaiono d’obbligo:

– chi ce li ha messi? (e a che scopo?)

– è credibile che chi ce li ha messi non sappia come si comportano?

– chi ha interesse a lasciarceli?

– chi non ha la forza (o la convenienza) per rimuoverli o costringerli a cambiare?

– che cosa “rappresentano” a nome e per conto dell’organizzazione (o della società)?

Culture e società malsane producono organizzazioni malsane

L’ideologia prevalente dell’impresa è cambiata, in particolare per quel che riguarda la relazione tra lavoro e profitto. L’obiettivo primario di tutte le organizzazioni è diventato quello della massimizzazione a breve termine dei profitti, che le imprese no-profit e i servizi pubblici hanno ritradotto in minimizzazione a breve termine dei costi. Questo processo ha spostato la prospettiva collettiva in un orizzonte temporale di breve periodo e in una politica di corto respiro, facendola regredire a una visione sostanzialmente speculativa, che comporta la rinuncia a pensare il capitale sociale in termini allargati, come tradizione sociale locale e sentimento collettivo di appartenenza, oltre che come un patrimonio, un bene comune e un legato per le generazioni a venire. La ragione di questa trasformazione è da ricercare nella valorizzazione unilaterale della funzione del profitto, a scapito della considerazione del ruolo del lavoro e del valore della persona (Foresti, 2013).

Il rapporto che il “Padrone” (3) intrattiene con le cose e le persone (e in fondo anche con le regole e con l’etica) è una relazione di mero consumo. Oggi persone, funzioni, valori e prodotti/servizi aziendali entrano subito in un regime di disponibilità “usa-e-getta”, come le offerte volatili della moda o dell’elettronica o i libri che spariscono subito dal catalogo. Così nel settore del welfare sono ormai spettacolo quotidiano i contratti professionali non rinnovati, i servizi ospedalieri soppressi perché diseconomici, gli accordi cambiati subito dopo essere stati negoziati, i farmaci non più prodotti perché poco redditizi, gli operatori sanitari trasferiti come puri numeri di organico da un luogo all’altro o assegnati a mansioni molto distanti da quelle di provenienza ecc. Nel suo lucidissimo saggio intitolato Consumati (nell’originale: Con$umed), lo studioso statunitense Benjamin R. Barber si pone la seguente domanda: cosa succede alle nostre vite e alla società civile, se l’unica legge è il mercato e l’unico scopo è il consumo? La sua risposta è: l’infantilizzazione della mentalità pubblica e il degrado dell’ethos civile (Barber, 2007, cit. da Foresti, ibid.).

La fine della positiva utopia dell’uguaglianza e l’ampliarsi della forbice fra alti redditi e fasce sociali sempre più indigenti hanno ridotto i sentimenti di solidarietà, liberando nuove forme di individualismo e di isolamento. La disoccupazione giovanile e la sottoccupazione femminile, l’impatto dei fenomeni migratori e il venir meno dei vincoli contrattuali che in passato garantivano le condizioni di lavoro, oltre ad ostacolare la crescita umana e la maturazione civile di un numero sempre più elevato di persone, hanno reintrodotto nell’organizzazione sociale modalità di relazione che non senza ragione sono state definite “nuove schiavitù”.

La risultante di questi processi combinati è una mentalità caratterizzata da un orizzonte esistenziale di breve periodo, privo di sicurezze e senza futuro: la precarietà sociale e la cancellazione del futuro dalle strategie economiche, dalle politiche sociali e in definitiva dallo spazio mentale degli individui e dei gruppi – il cosiddetto “presentismo” – sono diventate la filosofia prevalente di un numero crescente di persone, private oggettivamente della possibilità di progettare la propria vita e di assumersi le responsabilità verso se stessi e verso gli altri. Le politiche di deregulation trionfanti negli scenari economico-finanziari si sono ben presto rispecchiate in una cultura diffusa costruita sul disinteresse per la necessità delle regole, quando non sul loro aperto rifiuto, alimentando i sentimenti di insicurezza sociale e di inaffidabilità e “liquidità” della vita (Bauman, 2000, 2005), accanto a forme di adattamento collettivo basate sul ripiegamento narcisistico (Foresti, 2013).

La cosiddetta “smaterializzazione” del lavoro, con le nuove forme di telelavoro o di occupazione itinerante, esternalizzata, virtuale, fenomeni resi possibili dalle tecnologie elettroniche e dalle inedite organizzazioni “senza confini” del mercato globale, hanno fatto venir meno anche l’idea di un “luogo” di lavoro, esponendo migliaia di lavoratori a un’esperienza da homeless e a penosi vissuti di depersonalizzazione e di anonimato.

Se questo è lo scenario della post-modernità con le sue organizzazioni, non sorprende che sia diventata una fucina di malessere e di culture malsane. Lo sanno bene i medici di famiglia e i pronti soccorsi, che sempre più spesso sono inondati da richieste d’aiuto mascherate da sintomi fisici; lo constatano quotidianamente gli operatori della salute mentale, cimentati da “nuove patologie” più o meno direttamente collegate con situazioni di grave disagio sociale o problemi di sopravvivenza. Lo vivono i cittadini, che trovano sempre meno ascolto alle loro esigenze, sia nella collettività, ma anche da parte delle pubbliche amministrazioni e dei servizi alla persona, per non parlare degli operatori socio-sanitari, difesi dietro le loro tecnologie o assorbiti dalle preoccupazioni per il proprio futuro. Lo avvertono i lavoratori di ogni ordine e grado, che la tenaglia neo-taylorista obbliga a scegliere tra disoccupazione e lavori ad alto stress, bassa gratificazione e partecipazione zero, sempre più consapevoli che le organizzazioni da cui dipendono non sono più delle “case madri”, ma piuttosto padri distratti e indifferenti, che dimenticano i bambini in auto sotto il sole, quando non genitori francamente maltrattanti ed abusanti.

Conclusioni

Il quadro fin qui delineato, con accenti volutamente catastrofici, intende soltanto proporre alla cultura socio-sanitaria di abbassare la soglia di attenzione e di allarme di fronte a processi e tendenze che troppo facilmente ci si rassegna a considerare condizioni inevitabili e persino necessarie della società contemporanea. Se i costi dello sviluppo, quelli somatici, quelli emotivi e quelli sociali, devono essere così alti, allora nel modello di sviluppo ci dev’essere qualcosa di sbagliato o, appunto, di intrinsecamente malsano.

E’ abbastanza scontato che non abbiamo soluzioni da proporre, se non nei termini di raccomandare una consapevolezza e una vigilanza sostenibili intorno alla natura e all’importanza del problema. La psicoanalisi ci ha dimostrato che la mente umana, quella individuale come quella collettiva, tiene lontane le evidenze penose con ogni sorta di strategia difensiva, negandole, dimenticandole, minimizzando la loro importanza o cercando spiegazioni di comodo. Rinunciare a questi atteggiamenti confortevoli ma in definitiva alquanto rischiosi può essere già un primo passo. Un altro passo – che vedrebbe alleate la psicologia dinamica e la medicina sociale – potrebbe essere lo sforzo di affrancare la cultura corrente, almeno quella della salute, dal dominio dell’“egolatria”, dal trionfo del sé, isolato e grandioso, sulle rovine del legame sociale, inventando – come scrive Richard Sennett nel saggio intitolato Insieme. Rituali, piaceri, politiche della collaborazione – nuove forme di solidarietà interindividuale e soluzioni creative in grado di accrescere la collaborazione sociale (Sennett, 2012).

Tra queste soluzioni vogliamo ricordare alcune linee di formazione, consulenza e intervento che sono scaturite negli ultimi decenni dall’impegno della psicoanalisi nello studio del disagio della civiltà contemporanea e dalle ricerche del Tavistock nell’area delle dinamiche dei gruppi e delle organizzazioni: ci riferiamo a quelle esperienze note come Group Relations Conference, Social Dreaming, Listening Post, Gruppi Balint, che hanno mostrato nel tempo una rilevante efficacia clinica e sociale.

Bibliografia

ALLCORN, S. (1992) Codependency in the Workplace: A Guide for Employee Assistance and Human Resource Professionals. Westport, CT, Quorum Books (p. IX)

AVALLONE, F. – PAPLOMATAS, A. (2005) Salute organizzativa: Psicologia del benessere nei contesti lavorativi. Raffaello Cortina, Milano (p.11)

BARBER, B.R. (2007) Consumed: How Markets Corrupt Children, Infantilize Adults, and Swallow Citizens Whole. W. W. Norton & Company, New York. (tr. it. Consumati. Da cittadini a clienti. Einaudi, Milano 2010)

BAUMAN, Z. (2000) Liquid Modernity. Cambridge: Polity Press. (Tr.it. Modernità liquida, Laterza, Bari 2002) BAUMAN, Z. (2005) Liquid Life. Cambridge: Polity Press. (Tr.it. Vita liquida, Laterza, Bari 2006)

BION, W.R. (1970). Attention and Interpretation. Tavistock Publications, London. (Tr. it.: Attenzione e interpretazione. Armando, Roma, 1973).

BORGHI, E. – VIANELLO, E. (2006) “L’ansia nelle organizzazioni”. Vertici – Rivista telematica (www.vertici.com)

BRAIDI, G. (2001) Il Corpo Curante: Gruppo e lavoro d’équipe nella pratica assistenziale. Franco Angeli, Milano

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE (2001) Libro verde: Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese. UE, Bruxelles, 18.7.2001. (p. 4)

FORESTI, G. (2013) “Egolatria: Lavoro, non-lavoro, coscienza di sé”. SPIWeb (Società Psicoanalitica Italiana) (www.spiweb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3266:egolatria-lavoro-non-lavoro-coscienza-di- se&catid=604&Itemid=677 )

GOLEMAN, D. (1995) Emotional Intelligence. London, Bloomsbury. (Tr.it. Intelligenza emotiva. Rizzoli, Milano

1997).

KETS DE VRIES, M.F.R. (1993) Leaders, fools and impostors: Essay on the psychology of leadership. San

Francisco, Jossey-Bass. (Tr.it. Leader, giullari e impostori: Sulla psicologia della leadership. R.Cortina, Milano 1994).

KETS DE VRIES, M.F.R. – MILLER, D. (1984) The Neurotic Organization: Diagnosing and Changing Counterproductive Styles of Management. San Francisco, Jossey-Bass. (Tr.it.: L’organizzazione nevrotica. R.Cortina, Milano 1992).

LONG, S.D. (2008) The Perverse Organisation and its Deadly Sins. London, Karnac.

MASLACH, C. – LEITER, M.P.(1997) The truth about burnout: How organizations cause personal stress and what to do about it. San Francisco, Jossey-Bass. (Tr.it. Burnout e organizzazione: Modificare i fattori strutturali della demotivazione al lavoro. Erickson, Trento 2000)

MORGAN-JONES, R. (2010) The Body of the Organisation and its Health. London: Karnac.

PERINI, M. (2007) L’Organizzazione Nascosta: Dinamiche inconsce e zone d’ombra nelle moderne organizzazioni. Franco Angeli, Milano.

PERINI, M. (2013) Lavorare con l’ansia. Costi emotivi nelle moderne organizzazioni. Franco Angeli, Milano. RIFKIN, J. (1995) The End of Work: The decline of the Global Labor Force amd the Dawn of the Post-market Era.

New York, Tarcher (Tr. it La fine del Lavoro. Il declino della forza lavoro globale e l’avvento dell’era post-mercato. Baldini & Castoldi, Milano, 1997)

ROUSSEAU, D.M. (1995). Psychological contracts in organizations: Understanding written and unwritten agreements. London, Sage.

SENNETT, R. (2003) Respect in a World of Inequality. New York: Norton. (Tr.it. Rispetto. Il Mulino, Bologna

2004).

SENNETT, R. (2012) Together: The rituals, pleasures and politics of cooperation. Yale University Press. (tr.it.

Insieme. Rituali, piaceri, politiche della collaborazione. Feltrinelli, Milano, 2012).

SIEVERS, B. (2006) “The Psychotic Organization: A Socio-Analytic Perspective”. Ephemera, vol. 6(2): 104-120 (www.ephemeraweb.org/journal/6-2/6-2sievers.pdf)

Studio APS (2012) “Osservatorio/Laboratorio sul malessere lavorativo”. Brochure. (p. 1)

NOTE

1 Anche il diritto e la sociologia ripropongono le stesse metafore quando parlano di “persona giuridica”, o, nel mondo

anglosassone, di “body” (ente) e di “corporation” (azienda, società per azioni, persona giuridica).

2 Uno dei modelli integrativi più efficaci sotto questo profilo è quello sistemico-psicodinamico noto come “Metodo

Tavistock” (Perini, 2007)

3 Hegelianamente das Herrshaft, “la signoria”, un termine per nulla obsoleto, anche in tempi di mercato globale.