L’immaginazione non è un lusso della mente, né un’attività frivola da confinare all’infanzia o all’arte. In ambito psicologico, l’immaginazione può diventare uno strumento potente per esplorare il mondo interno, affrontare conflitti, dialogare con le parti di sé. Una delle tecniche che più valorizzano questa risorsa è l’immaginazione attiva, metodo introdotto da Carl Gustav Jung e sviluppato in contesti terapeutici per permettere al paziente di accedere ai propri contenuti inconsci attraverso un dialogo simbolico, visuale ed emotivo.

La pratica si colloca a metà tra sogno e veglia, tra pensiero e immagine, tra fantasia e introspezione. In un’epoca in cui l’efficienza cognitiva viene spesso privilegiata a scapito della capacità di perdersi, l’immaginazione attiva riabilita il valore del “sognare ad occhi aperti”, restituendo dignità al mind wandering come possibilità di contatto autentico con l’inconscio.

Dalla passività del sogno all’attività immaginativa

Mentre il sogno avviene in modo spontaneo durante il sonno e sfugge al controllo cosciente, l’immaginazione attiva si colloca in uno spazio intermedio in cui la coscienza non abdica al proprio ruolo, ma nemmeno impone un controllo rigido sulla narrazione interiore. È un lasciarsi attraversare dalle immagini mantenendo una posizione di osservazione partecipe, simile a quella che si sperimenta nel flusso creativo o nella meditazione guidata.

Jung descriveva questo stato come un modo per “dare forma” alle fantasie che emergono nel momento in cui l’attenzione non è assorbita dal mondo esterno. Ma a differenza della fantasia fine a sé stessa, l’immaginazione attiva invita a interagire con le immagini interiori, a stabilire un dialogo con le figure che emergono, a permettere loro di esprimere messaggi e significati nascosti.

Come si pratica l’immaginazione attiva

Non esiste un’unica tecnica per praticare l’immaginazione attiva, ma vi sono alcuni elementi ricorrenti che guidano il processo terapeutico. Innanzitutto, è fondamentale creare uno spazio protetto, libero da stimoli esterni, in cui sia possibile lasciare che la mente si distacchi dal flusso razionale quotidiano. A questo punto, il terapeuta può invitare il paziente a concentrarsi su un’immagine, un simbolo, una scena onirica o un’emozione, permettendole di svilupparsi spontaneamente.

L’obiettivo non è “guidare” la fantasia, ma lasciarla fluire e partecipare ad essa come in una scena teatrale: l’individuo osserva, ma può anche interagire, fare domande ai personaggi, affrontare situazioni, cambiare punto di vista.

Nel concreto, l’immaginazione attiva può avvenire:

- con gli occhi chiusi, in uno stato di rilassamento, accogliendo immagini che emergono spontaneamente;

- con l’ausilio della scrittura o del disegno, traducendo ciò che si vive interiormente in una forma espressiva.

È importante che il processo sia accompagnato da una riflessione successiva, che aiuti a integrare i significati emersi, evitando che il contenuto simbolico resti isolato o confuso.

Quali benefici può offrire

L’immaginazione attiva è particolarmente utile in momenti di crisi, nei quali il pensiero razionale non è sufficiente a orientarsi. Lavorando su un piano simbolico, la persona può entrare in contatto con emozioni profonde, riconoscere parti di sé rimosse o dissociate, superare blocchi affettivi o relazionali.

Tra i benefici riscontrati vi sono:

- aumento della consapevolezza emotiva, grazie alla possibilità di dare forma e voce ai vissuti interiori;

- elaborazione di conflitti interni attraverso il confronto con figure simboliche che rappresentano aspetti psichici contrastanti;

- stimolo alla creatività e alla capacità di rappresentazione, fondamentali nei percorsi di crescita personale e terapeutica.

L’efficacia della tecnica si fonda sulla possibilità di accedere a una verità personale che non si esprime attraverso la logica discorsiva, ma attraverso il linguaggio dell’immagine, del mito e della narrazione.

Mind wandering e immaginazione: fratelli diversi

L’immaginazione attiva si distingue dal cosiddetto mind wandering, il “vagabondare mentale” che sperimentiamo ogni volta che la nostra attenzione si stacca dal presente e si perde in pensieri, ricordi, scenari ipotetici. Tuttavia, tra le due esperienze vi è una parentela stretta. Entrambe implicano una deviazione dall’attenzione focalizzata, una sospensione dell’intenzionalità cosciente.

Se il mind wandering può apparire come un’attività improduttiva, alcune ricerche suggeriscono che abbia un ruolo importante nel problem solving creativo, nella pianificazione futura e nella regolazione emotiva. L’immaginazione attiva, da questo punto di vista, rappresenta una forma strutturata e intenzionale di questo stesso processo, un modo per “padroneggiare” il vagabondare mentale orientandolo verso una finalità trasformativa.

In comune hanno:

- la sospensione della logica lineare a favore di una modalità associativa, simbolica e affettiva;

- l’emersione di contenuti latenti, desideri inespressi, timori o speranze non ancora formulate razionalmente.

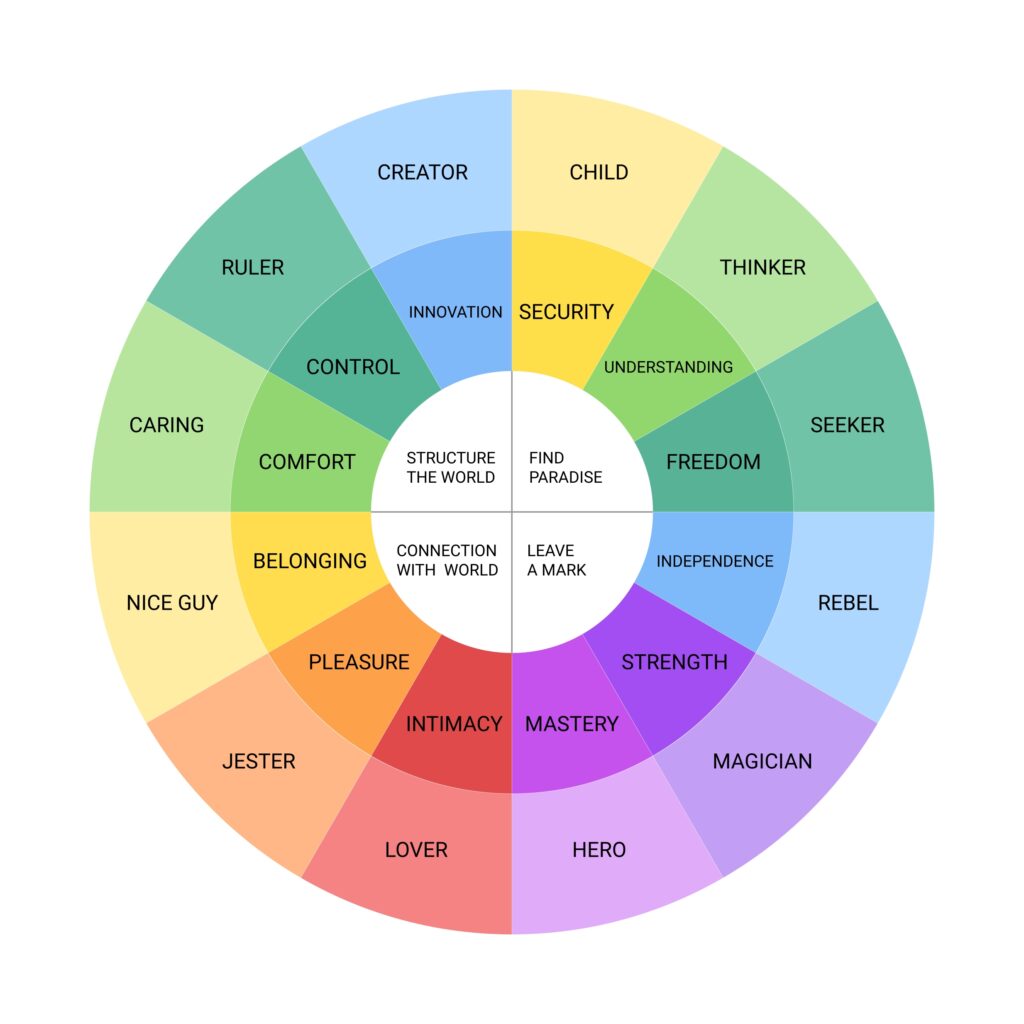

La differenza fondamentale risiede nel ruolo attivo dell’io, che nell’immaginazione attiva assume una postura dialogica e riflessiva, capace di mettere in relazione i contenuti inconsci con la propria storia personale.

Un ponte tra psiche e simbolo

In una cultura sempre più orientata alla velocità, all’efficienza e al controllo, l’immaginazione attiva rappresenta un atto controcorrente. Essa richiede tempo, ascolto, fiducia nei processi non lineari della mente. Non è uno strumento diagnostico, né una tecnica di rilassamento, ma un vero e proprio percorso interiore che mette in dialogo i diversi livelli della psiche.

Attraverso le immagini, l’individuo può dare forma a ciò che non trova parole, può ritrovare un contatto con sé stesso più autentico, può riconoscere la molteplicità della propria identità. L’immaginazione attiva non è evasione dalla realtà, ma un modo per ritornarvi con maggiore consapevolezza, arricchiti da ciò che il mondo interno ha da offrire.