Commento all’articolo del 1° novembre 2015

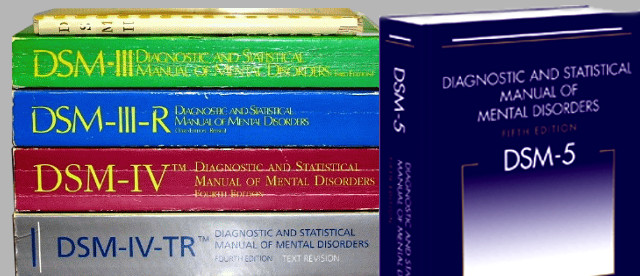

Il pensiero di Tom Insel, che da poco ha lasciato il prestigioso NIMH (National Institute of Mental Health) di cui per molti anni è stato Direttore, parte da una critica al DSM ampiamente condivisibile e perfino scontata: sappiamo che l’utilità di esso consiste nell’offrire un linguaggio condiviso, atto a farci capire “di che cosa si sta parlando”, utile soprattutto nelle ricerche epidemiologico-statistiche; molto meno in campo clinico, dove i rapporti fra diagnosi, comprensione di quanto accade e intervento terapeutico sono tutt’altro che lineari e definiti, e in cui il concetto stesso di diagnosi psichiatrica è ambiguo e discutibile.

Come sa ogni meccanico di auto quando fa la diagnosi di un guasto, diagnosi significa risalire dai difetti manifesti al guasto che li provoca: operazione questa ben lontana dalle nostre possibilità di psichiatri (ammesso che questa sia la nostra finalità). Del resto la task force ha evitato il termine “malattia” per ripiegare giustamente su quello meno impegnativo di “disturbo”. Utilizziamo dunque il DSM, ma guai a definirlo “Bibbia della psichiatria”, come fosse portatore di una verità indiscutibile. Si è attirati a farlo proprio perché ci offre una illusione di certezza, un terreno apparentemente solido sul quale muoversi, mettendo in moto un meccanismo motivazionale che ha molte analogie con quello che ha fatto la durevole fortuna di Kraepelin (fra parentesi, molte sue categorie diagnostiche sopravvivono nel DSM).

Ma mi sono dilungato fin troppo su cose ormai dette e stradette. Tom Insel ha ambizioni ben più grosse rispetto a una semplice critica: propone invece un cambiamento di paradigma, e per comprenderlo è bene riflettere su come finora la psichiatria si è mossa per definire e classificare le turbe psichiche, nonché il rapporto fra esse e sostrato biologico.

Mi pare che la logica classica alla base della costruzione di una nosografia psichiatrica sia consistita nell’identificare-creare insiemi sindromici, clusters di manifestazioni comportamentali ed esperienziali (tanto per fare un esempio, delirio e tendenza all’isolamento), unite fra di loro fondamentalmente dalla frequente coesistenza e/o da una derivabilità psicologica più o meno reciproca; i confini fra un cluster e l’altro sono stati tracciati in base alla tipicità così delineatasi e anche all’incidenza sulle abilità sociali, al decorso o ad altri fattori ancora. Si è finito col definirli “malattie”, anche se già un classico come Kurt Schneider, pur convinto che la schizofrenia fosse fondabile su base somatica, metteva in guardia dal considerarla come manifestazione di una singola e specifica malattia.

E’ comunque nato un tentativo di nosografia su base sintomatologica (con l’eccezione delle aree delle demenze e dei ritardi mentali), che solo in un secondo tempo ha cercato di mettere in rapporto i vari insiemi sindromici con il dato biologico oppure socioambientale: “qual è la causa della schizofrenia”?

L’approccio di Tom Insel è diretta conseguenza di due importanti novità che continuano a svilupparsi: la prima è il crescere di una banca dati proveniente dalle neuroscienze, che incoraggia a trattarli con più riguardo: se ho capito bene il suo pensiero, non è più il caso di definire un disturbo in base ai soli dati psicopatologici, per poi eventualmente cimentarlo con quelli neurobiologici; il cluster dovrebbe fin dall’inizio esser formato dagli uni e dagli altri, e ciò porterebbe a una radicale revisione delle attuali classificazioni.

La seconda novità è la disponibilità di tecnologie informatiche che possono consentire il necessario trattamento dei dati in maniera molto più efficace, e non solo a fini classificatori; ad esempio, Insel sta sviluppando algoritmi per identificare i primissimi stadi di disorganizzazione del pensiero. E’ per meglio fruire di questa disponibilità che ha lasciato il NIMH per Alphabet-Google.

Tornando alla nosografia: egli propone certamente un percorso affascinante, intanto perché implicitamente ci rinnova l’invito a non considerare le diagnosi come termini che denominano realtà obbiettive, ma piuttosto come schemi di maggiore o minore utilità, abbandonabili se troviamo di meglio. Egli poi concretamente invita a una revisione del sapere psichiatrico che meglio utilizzi la nuova messe di informazioni e di tecnologie.

Utilizzarle meglio e di più, certo; ma l’impostazione di base sembra differenziarsi da quella del DSM soltanto per l’invito a lasciare una dimensione in qualche modo artigianale per una tecnologicamente più raffinata. Mi pare si tratti di una lite in famiglia, nella grande famiglia dell’approccio obbiettivante. Pare che le cose stiano così anche perché, fra l’altro, Insel incoraggia fortemente gli interventi psichiatrici diagnostici e terapeutici a distanza, tramite strumenti come lo smartphone. Ciò si inserisce nella tendenza generalmente diffusa nella nostra società a sviluppare rapporti virtuali, in parte aggiuntivi ma in parte sostitutivi di quelli faccia a faccia. Sviluppo importante, sotto certi aspetti anche arricchente, forse inevitabile, ma non senza costi: non penso sia la stessa cosa incontrare una persona o limitarci a sentirne la voce oppure leggerne un messaggio, tutt’al più corredato da una fotografia.