Commento all’articolo di E. Borgna apparso su La Repubblica l’8 maggio 2018

Eugenio Borgna ci parla con immutata passione della riforma psichiatrica, dei radicali cambiamenti che ha portato, dei limiti della sua applicazione, dei rischi presenti di riflusso.

Va detto che la legge 180 è stata già frutto di un compromesso, frutto di prolungata e a tratti accanita discussione fra “progressisti” e “conservatori”, come risulta dagli atti parlamentari riportati nel benvenuto volume “Vent’anni dopo”, pubblicato due decenni fa da Redancia. Anzi, la legge – non proprio apprezzata da Basaglia – si è occupata più dettagliatamente (certo, con l’intenzione di controllarlo) dell’aspetto guardato con maggior diffidenza dai più vivaci sostenitori del cambiamento: il momento ospedaliero.

Il contributo di Borgna ci introduce nel cuore di un problema più ampio, proprio di ogni rivoluzione (il termine non paia eccessivo).

Essa parte sempre con una dimensione utopica: “siate ragionevoli: domandate l’impossibile”, come si diceva nel sessantotto; e ha successo se l’utopia ha comunque rapporto con una progettualità realistica, magari solo intuita a grandi linee.

In questo caso, si trova poi ad aver a che fare con il costruire, confrontandosi con i dati di realtà. Oggi la passione va mantenuta viva, ma integrata con il realismo.

Mutatis mutandis, ha luogo qualcosa di interpretabile con il circolo ermeneutico suggerito anni fa da Ballerini: il passaggio dalla intuizione eidetica di essenza (classica categoria fenomenologica) alla verifica sperimentale: nel nostro caso, passaggio dal fondamentale mutamento del rapporto con il paziente, così ben delineato da Eugenio Borgna, alla verifica di quanto e come tale mutamento si sia tradotto in efficacia (non efficienza!) terapeutica.

In particolare, l’Italia con la sua realtà variegata fatta di modelli non tutti identici quanto a ispirazione di base e a concrete realizzazioni, offre un buon laboratorio sperimentale.

Una verifica dell’efficacia dei vari tipi di organizzazione terapeutico – risocializzante non può che essere epidemiologica, e mi pare che un indice abbastanza accessibile e non troppo manipolabile sia quello della dotazione di posti letto in un determinato bacino di utenza.

Ovviamente nessuno demonizza l’intervento residenziale, che anzi è una risorsa necessaria: ma poiché si verifica quando altre modalità si sono rivelate inefficaci o insufficienti, chiaramente le sue dimensioni mostrano i limiti degli altri provvedimenti terapeutici e l’ampiezza di una fascia di popolazione il cui grado di sofferenza richiede aiuto e tutela a tempo pieno.

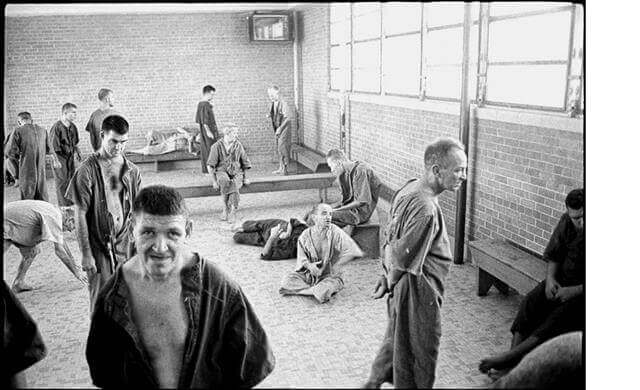

Tanto per dire, in Italia nel 1952, in piena era manicomiale, i posti letto erano pari a 180/100.000; in Liguria negli anni ’60, 150/100.000 circa.

Attualmente, i dati del Ministero della Salute relativi al 2013 danno per l’Italia una dotazione di circa 32,4/100.000; quella del Friuli – Venezia Giulia, area modello di una psichiatria pubblica ritenuta più avanzata, è del tutto analoga: 31,8. I dati forniti dai Servizi Triestini, che seguono criteri più larghi, mi risulta diano un totale di posti – fra Clinica Universitaria, SPDC, posti nei Centri Salute Mentale e nel Servizio abilitazione e residenze – pari a 110 per circa 230.000 abitanti: circa 50/100.000.

Può essere interessante rilevare che nei paesi europei che non hanno chiuso formalmente l’accesso ai manicomi ma hanno seguito una politica di loro progressivo depotenziamento, troviamo percentuali analoghe: giorni fa una Collega che ci ha parlato della Svezia, ha portato una cifra, mi pare, di 37/100.000.

Sempre parlando di Europa, colpisce il fatto che la Germania, terra di teorici come Husserl e Heidegger incontestati padri – o nonni – di quella psichiatria fenomenologica che impiega ancora largamente termini germanici, non sia all’avanguardia del cambiamento.

Fra l’altro non vi è più l’ostracismo all’elettrochoc, peraltro applicato solo in depressioni gravi e resistenti, e con il consenso del paziente.

In Inghilterra i ricoveri coatti sono di massima più prolungati che da noi, ma ciò è compensato da una tutela giurisdizionale più attenta: le udienze in cui paziente e psichiatra si fronteggiano di fronte al Giudice non sono un’evenienza eccezionale, anzi.

L’impressione che, mi pare, si ricava da tutto ciò, è che una serie di profondi cambiamenti, di ordine teorico (affermarsi delle visioni psicoanalitica e fenomenologica), farmacologico (gli antipsicotici), sociale (un efficace welfare), culturale generale ( rilevamento dei limiti di un rigido razionalismo post- cartesiano e miglior accettazione dell’insolito, del diverso, del ludico) abbiano ovunque consentito una radicale riduzione della istitutizzazione, a quanto pare non molto dipendente dai diversi modelli organizzativi.

Beninteso, i dati quantitativi sono solo uno degli aspetti.

E non si sostiene certo che vada bene tutto e il contrario di tutto: sono irrinunciabili e fondamentali l’ascolto, il rispetto per la persona e la sua dignità, l’attenzione alla qualità della sua vita in ambito residenziale e no, quella al reale inserimento nella collettività, il non cedere alla noia, il mantenere viva la speranza.