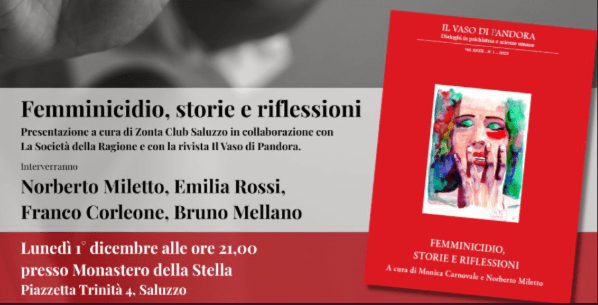

E’ stato pubblicato di recente il volume Femminicidio, storie e riflessioni, curato da Monica Carnovale e Norberto Miletto. Contributi di Emilia Rossi, Marco Vaggi, Grazia Zuffa, Franco Corleone, Pietro Pellegrini, Patrizia Meringolo, Giulia Melani, Paolo Rossi.

Lunedì 1° dicembre, alle ore 21.00, presso il Monastero della Stella (Piazzetta Trinità 4, Saluzzo), Zonta Club Saluzzo propone una serata di presentazione del numero, in collaborazione con La Società della Ragione e con la rivista Il Vaso di Pandora. Interverranno Norberto Miletto, Emilia Rossi, Franco Corleone e Bruno Mellano, per discutere insieme dati, narrazioni e pratiche di contrasto alla violenza di genere, a partire dai contributi raccolti nel volume.

L’incontro vuole essere un’occasione di confronto aperto a cittadine e cittadini, operatrici e operatori, amministratrici e amministratori locali, per mettere in circolo strumenti di comprensione, di prevenzione e di tutela più efficaci, nel solco del lavoro che La Società della Ragione porta avanti da anni sui temi dei diritti, della giustizia e della violenza.

Il tema è stato trattato di recente da Pietro Pellegrini che documenta come la frequenza si mantenga stabile nel tempo, senza tendenza a crescere; tuttavia rimane intollerabile. Opportunamente egli conferma l’abituale presenza di una multiproblematicità relazionale. Il femminicidio, definito tale come opera del partner – corrisponderebbe al 75% degli omicidi con la donna come vittima – e l’omicidio del partner corrisponde al 25% degli omicidi.

Penso, al di là della doverosa, persino scontata, condanna di una violenza perfino femminicida, e del dolore per le vittime, credo possa essere produttivo un approccio che miri alla comprensione delle dinamiche che sottendono a questi abusi criminosi, anche alla ricerca di eventuali possibilità di prevenirlo ben prima che doverosamente punirlo: sarebbe importante occuparsene, più che “dopo”, piuttosto prima, in un’ottica di prevenzione. Capire non significa affatto giustificare, ma anzi cercare un approccio in senso lato terapeutico, nell’interesse innanzi tutto delle potenziali vittime.

Parlando della più grave manifestazione della violenza, il femminicidio, spesso, quando questo delitto viene perpetrato, si condanna a posteriori la mancanza di interventi in presenza di chiari segnali di allarme. Prevenzione, dunque: ma come realizzarla?

Le misure finora previste – al di là della doverosa punizione prevista dalla legge a fatto compiuto – mi paiono poco efficaci, e a torto, credo, si accusano le donne vittime per non aver denunziato le violenze preliminari. Lo conferma Emilia Rossi, denunziando anche l’inutilità di aggiungere al codice il nuovo reato di femminicidio: questo non aggiunge granché alla doverosa tutela della vittima e rientra nella prassi di rispondere alle esigenze securitarie inventando nuove sottospecie di reato.

Il divieto di avvicinamento non può spaventare chi è deciso a tutto; il braccialetto elettronico, ammesso che funzioni, scatta quando il potenziale omicida è ormai tanto vicino alla vittima da non poter essere tempestivamente fermato; entrambi questi provvedimenti, poi, non sono applicabili in costanza di coabitazione. Quanto alla detenzione, può anche essere protratta, ma non a tempo indefinito. Probabilmente, credo, più utile l’accoglienza in comunità femminili dedicate: ma non è neppure giusto che una donna per non essere uccisa debba modificare la propria quotidianità.

Torniamo dunque al tentativo di comprendere, che forse può offrirci qualche strumento in più. Mi pare utile partire da lontano, tenendo presente che femminicidio e violenze “minori” si dispongono in un continuum.

Un’antica favola africana ci parla di come sarebbe iniziato il più che millenario rapporto di soggezione della donna all’uomo. Ai tempi dei tempi, lei e lui avrebbero avuto uguale forza muscolare, e questa parità aveva conseguenze sgradevoli: le liti e le conseguenti frequenti risse non finivano mai, non si arrivava mai a una decisione, ne conseguiva un intollerabile infinito disordine. L’uomo se ne è lamentato con la Divinità, e questa ha risolto il problema dotandolo di una quota aggiuntiva di muscoli, conferendogli così indiscusso potere decisionale; in compenso, ha disposto che la donna regnasse in cucina e nel letto coniugale.

Storia interessante perché, in ottica sorprendentemente vicina alla nostra attuale, vedeva la superiorità maschile, e il confinamento della donna in ruoli servili e di strumento di piacere, come fatti per nulla naturali ma anzi in qualche modo costruiti e acquisiti; e così in qualche modo li storicizzava. E ci parla del rapporto fra potere e violenza, così evidente ancor oggi nelle istituzioni statali. Lo Stato è una invenzione, forse indispensabile, mirante al controllo della violenza: non l’ha eliminata né lo poteva poiché tale controllo richiedeva, per essere effettivo, un impiego ella forza, una costrizione sia pure contenuta e spesso virtuale, nonché fondata su adesione e consenso collettivo.

In questo ambito, fondamentale il ruolo del maschio. Egli ha storicamente esercitato un ruolo centrale come uno dei garanti, e non il minore, di un ordine imposto con una violenza agita oppure virtuale in quanto minacciata. Si è ritenuto da ciò autorizzato a imporsi, se necessario con la forza, anche nei rapporti privati con la donna. Si proclamava una sua presunta superiorità come fatto naturale, dunque immutabile, iscritto nell’ordine delle cose, prezioso tanto da essere intoccabile. Uno dei protagonisti dei “Malavoglia” di Verga, il capofamiglia padron ‘Ntoni, la impone come dato naturale e pertanto indiscutibile, con la metafora “Il dito grosso deve far da dito grosso, e il dito piccolo deve far da dito piccolo”. Il mignolo non può crescere e divenire un pollice. Coerentemente Padron ‘Ntoni nell’ impegnarsi in una impresa commerciale trascura e ignora i timori della moglie che invita alla cautela: “Le donne, si sa, hanno il cuore piccino”: anche questo è ritenuto dato di realtà immutabile (fra parentesi, l’impresa finisce male: la donna aveva ragione).

Il maschio, dunque, era portatore di un diritto – dovere: era incaricato della difesa del gruppo e garante del suo ordine interno a tutti i livelli, da quello statale in giù, a cascata. Ne abbiamo un esempio nei c.d. “alberghi” genovesi strutturatisi dal tardo Medioevo in poi: sorta di famiglie allargate giuridicamente riconosciute e guidate da un patriarca – ovviamente maschio – cui si riconosceva un potere anche giudiziario. Ne abbiamo traccia nell’urbanistica genovese, dove più di una piazza porta ancora il nome della grande famiglia che la abitava e dominava.

Violenza, dunque, delegata a cascata dall’alto in basso o al contrario, richiesta dall’individuo al gruppo, al gruppo di pressione, fino allo stato nazione: comunque, e in ogni contesto, sempre riconosciuto diritto – dovere dei maschi di garantire un ordine dagli stessi formulato.

La ribellione femminile, dunque, è stata ritenuta sempre ingiusta, impropria, fonte di pericolo per la collettività. Maschio detentore del potere, e a giusto titolo perché comportava la responsabilità di tutore dell’ordine e dell’etica: se non esercitava il potere sanzionatorio a giusto titolo attribuitogli, veniva a sua volta punito almeno col generale disprezzo. Se lo esercitava, magari con qualche eccesso, era perdonato se non addirittura approvato: vedi il “delitto d’onore” del vecchio Codice. C’è una bella novella di Pirandello: un contadino siciliano vuole ignorare la sistematica infedeltà della moglie, ma quando essa diventa di pubblico dominio “deve” ucciderla: deve “far l’uomo”, pena l’ostracismo della sua collettività, ben più temuto della possibile sanzione penale

E Otello uccide la moglie senza alcuno scrupolo, poichè il suo è un atto non censurabile e anzi dovuto; ma si dispera quando scopre di aver ucciso una “innocente”. Ne parla anche Marco Vaggi.

Tuttavia, tradimento e abbandono non sarebbero l’unica motivazione del maschio frustrato: esiste una tipologia di femminicidio che risponde sempre alla classica definizione, ma la motivazione potrebbe essere altra, come una maggior affermazione professionale di lei che mette in crisi la “naturale” superiorità maschile , Si tratta pur sempre di una patetica difesa di una presunta superiorità di genere; ma non è un caso che questi dati vengano dagli USA, dove successo e denaro sono valori particolarmente fondanti.

Ma la storia va avanti: le cose cambiano.

Un grosso cambiamento, dapprima ideologico e poi fattuale – tuttora incompleto e in corso – è intervenuto negli ultimi tre secoli a incrinare il generale principio di autorità costituente il background dell’autorità patriarcale, intrafamiliare ed extrafamiliare. Dapprima sul piano teorico: con l’opera degli illuministi come gli enciclopedisti francesi Diderot, D’Alembert, Rousseau, Voltaire… e in Inghilterra Locke, Stuart Mill, a suo modo perfino Hobbes …

Poi sono venuti i fatti, con le rivoluzioni americana e inglese, che tuttavia nell’attuarsi – pur mettendo in crisi il principio di autorità – non hanno inciso direttamente sullo stato di soggezione delle donne. Credo che la svolta decisiva l’abbia invece imposta, subito dopo, la rivoluzione industriale quando la macchina ha sostituito e surclassato la forza muscolare, unica fonte di indiscutibile e naturale superiorità maschile, e da cui a cascata erano derivate nel tempo le altre, socialmente imposte. Fra tante giuste realizzazioni , anche il dubbio privilegio del partecipare a una nefasta impresa organizzata molto spesso da maschi, la guerra: usare una pistola o una mitragliatrice richiede molto meno forza che il maneggiare uno spadone o una lancia.

Questo cambiamento socio-politico è profondo e tuttora in corso: ben giustamente oggi le donne reclamano che la parità, proclamata in teoria, trovi riscontro in tutte le realtà fattuali. Questo movimento, con le sue progressive realizzazioni, è discretamente tollerato dalla maggioranza dei maschi: anche se non pochi cercano in vari modi di contrastarlo e sottrarvisi.

Ma per una fascia minore, ristretta ma tuttavia allarmante, il rifiuto dell’indipendenza e della vera parità prende una piega molto sfavorevole, non raramente addirittura tragica. Non ho conoscenza diretta di qualche autore di femminicidio o di qualche stalker candidato a tale impresa: ma quel poco che se ne intuisce dai loro atti, dai comportamenti anteriori o successivi all’atto delittuoso, dalle modalità di questo, dalle loro parole e scritti, mi fa ritenere verosimile la presenza di una psicopatologia narcisistica, almeno in molti casi: ripeto, abitualmente non psicotica e quindi tale da non incidere sulla capacità di intendere e volere.

Mi pare quindi utile, a conferma di ciò, qualche citazione letterale da “Narcisismo e analisi del sé”, di Heinz Kohut

… rapido iperinvestimento di una immagine di sé arcaica, rigidamente difesa da ostilità, freddezza, arroganza, sarcasmo… attacchi di collera incontrollata… rabbia narcisistica… onnipotenza arcaica dell’oggetto-sé… Nei disturbi narcisistici di personalità la perdita dell’oggetto è al primo posto per frequenza e importanza.

Persistono nel paziente narcisista notevoli tratti di tipo infantile, che sollecitano ulteriore citazione: Il controllo che il bambino si aspetta di esercitare sugli altri è più vicino al concetto di controllo che un adulto si aspetta di esercitare sul proprio corpo e sulla propria mente, che quello che si aspetta di avere sugli altri…

Credo si possano ritenere analoghe le dinamiche in gioco in certe violenze “minori”: dallo stupro fino alla sottomissione di una compagna , casalinga e convivente o meno ma comunque soggetta a un qualche grado di dominio: esso può bastare al maschio, che provvede a reprimere i tentativi di ribellione. Ho conosciuto una realtà certo relativamente benigna ma significativa: un uomo molto legato alla figlia, che privilegiava anche rispetto alla moglie, non è mai giunto alla violenza fisica, ma ha ostacolato una carriera indipendente di lei. Le ha detto: perdere te è come perdere una gamba.

Il più delle volte il maschio femminicida giunge al delitto quando la donna si sottrae a questo dominio. Egli è, tecnicamente, un delinquente, che può trovare nell’atto una totale rivalsa a soddisfazione di bisogni profondi: di fatto, uccidere è recupero di onnipotenza: e l’ultimo controllo residuo, l’unico efficacemente esercitabile su un partner che se ne va, è l’uccisione. Ancora da Kohut: L’ostentazione di attività onnipotente e senza limiti e l’orgoglio del delinquente per la sua capacità di manipolare spietatamente il proprio ambiente servono a sostenere le sue difese contro la presa di coscienza del suo desiderio di un oggetto-sé idealizzato e perduto….

In queste situazioni qualcosa è venuto meno nella crescita della soggettività: questa richiede una esperienza di rispecchiamento empatico che contribuisca allo sviluppo: la carenza di essa, e l’interferenza di sentimenti ostili, comporta frustrazione e collera. Siamo tutti nati da donne, come diceva Macduff nel Macbeth, e abbiamo quindi vissuto una esperienza di dipendenza -necessariamente ambivalente – da una figura onnipotente: ricordiamo la lezione, classica e credo non superata, di Melania Klein in “Invidia e gratitudine”. . Le donne possono risolvere questa difficoltà identificandosi con la madre: i maschi garantendosi una artificiale supremazia, in qualche modo compensatoria: ovviamente, queste considerazioni non portano a ritenere l’oppressore – o uccisore – incapace di intendere o di volere. Lo rilevano concordemente Grazia Zuffa, Franco Corleone, Patrizia Meringolo.

Non necessariamente quest’ottica è quella giusta, ma credo indubbio che il femminicidio spesso si accompagna a un notevole stato di sofferenza: basterebbe a dimostrarlo il suicidio che non raramente lo segue. Il femminicida pare animato da una volontà di autoannientamento. Ne parlava, parecchio tempo fa, il grande Eliot:

I knew a man once did a girl in

he did’nt know if he was alive and the girl was dead

he did’nt know if the girl was alive and he was dead

he did’nt know if they both were alive or both were dead_

Nessun pietismo: ma c’è da chiedersi se un qualche intervento terapeutico rivolto allo stalker o al marito oppressivo non potrebbe contribuire a scongiurare qualche tragedia. Un’offerta di terapia di gruppo, o un gruppo di auto-aiuto? Chissà…